유령과 파수꾼들유운성 지음미디어버스 발행초판 2018년 7월 10일 발행

개정판 2020년 3월 15일 발행ISBN 979-11-90434-04-1 (94600)978-89-94027-89-0 (세트)126x195mm / 500페이지값 25,000원영화평론가의 눈에 비친 동시대 영상문화의 풍경『유령과 파수꾼들』은 영화평론가 유운성이 2003년부터 2017년까지 쓴 글 가운데 33편을 모은 책이다. (2020년 3월 발행된 개정판은 여기에 2개의 글이 추가되었다) 2001년 『씨네 21』 영화평론상 수상으로 등단한 이후 그는 전주국제영화제 프로그래머와 문지문화원사이 기획부장을 거치면서 영화에 대한 다양한 글을 써왔다. 여기에 수록된 글에서 저자는 영화평론가 뿐만 아니라 잡지 편집자와 영화제 프로그래머 일을 통해 축적된 자신의 경험과 지식을 녹여낸다.‘우정을 위한 거리’, ‘뤼미에르 은하의 가장자리에서’, ‘픽션에 대한 물음들’, ‘고다르(의) 읽기’, ‘당신을 바라보기 위하여’, ‘지금 여기의 가장자리’, ‘포르투갈식 작별’과 같은 챕터 제목 만으로 이 책의 성격을 파악하기는 쉽지 않다. 저자가 후기에서 밝혔듯이, 영화라는 한정된 영역에 머물지 않고 동시대 예술과 사유라는 보다 폭넓은 맥락에서 글을 썼기 때문이기도 하지만, 그의 글들이 기본적으로 일반적인 통념을 의심하는 것에서 시작하기 때문일 것이다. 그렇기 때문에 일반적 통념에 익숙한 이들에게 유운성의 사유는 낯설게 보일 수 있다.그러나 이 책이 다루는 대상이 그렇게 낯선 것만은 아니다. 이 책은 크리스찬 마클레이와 같은 영상작가부터 히치콕과 고다르, 그리고 페드로 코스타와 마누엘 드 올리베이라, 주앙 세자르 몬테이로와 같은 동시대 포르투갈 감독까지를 아우른다. 하지만 그는 작가들에 대한 일반적 해석을 경계하고 개념어가 가진 추상성을 거부하면서 자신만의 정교한 사유를 따라 씨네필의 경전을 재구성한다. 이 책의 제목이기도 한 ‘유령과 파수꾼들’이라는 글에서 유운성은 미술작가 그룹 옥인 콜렉티브를 경유해서 현대미술에 이야기를 걸기도 하고, 박솔뫼나 장보윤 같은 소설가나 사진 작가들의 작업을 경유해 동시대 영상에 대해 우회적으로 숙고해 보기도 한다.이 책이 ‘우정을 위한 거리’라는 제목의 챕터로 시작되는 것은 우연이 아니다. 유운성은 이 책에서 자신이 지지하는 감독과 영화를 다루면서 새롭게 발견하고 사유의 대상이 된 영화의 주변부 이야기를 포함시킨다. 혹은 다르게 표현하자면 이 책은 그 ‘가장자리’에 의해 새롭게 갱신되어야 할 ‘영화’에 대한 이야기이다. 동시에 ‘뤼미에르 은하의 가장자리에서’와 ‘픽션에 대한 물음들’과 같은 챕터에서 유운성은 자신의 사유의 근본이 되는 ‘이미지’, ‘픽션’, ‘에세이 영화’ 같은 중요한 개념들을 여러 개의 글을 통해 새롭게 직조한다. 이러한 사유는 독자에게 ‘이미지’나 ‘픽션’이 무엇인가에 대한 답을 주기보다 이러한 개념들이 영화나 오늘날 영상문화를 이해하는데 있어서 어떻게 재고되어야 하는지 보여준다.많은 사람들이, 심지어 비평가들조차 영화를 예술이나 문화 산물로 자리매김하고자 하는 지금 유운성은 영화나 동시대 이미지 문화가 과연 고유의 언어로 사유될 수 있는 것인지 끊임없이 의심한다. 그렇기 때문에 그에게 영화가 무엇인가라는 질문이나 영화가 어떻게 되어야 할 것인가라는 질문은 크게 중요하지 않다. 유운성이 소위 ‘영화계’라는 한정된 영역에 고정되고 않고 자신이 서 있는 위치를 하나의 풍경으로 사유한 것도 그러한 이유일 것이다. 이 책은 2000년대 씨네필 문화의 영광과 쇠락을 동시에 경험하면서 끊임없이 자신의 위치를 갱신한 어느 신중한 비평가의 노작이다.목차우정을 위한 거리距離우정의 이미지들‘영화-편지’의 조건, 또는 ‘영화-편지’는 가능한가파편들키노-아이, 사물의 편에서유령과 파수꾼들뤼미에르 은하의 가장자리에서시간의 건축적 경험고유명으로서의 이미지떠도는 영화, 혹은 이름 없는 것의 이름 부르기밀수꾼의 노래: 다시 움직이는 비평을 위한 몽타주사막은 보이지 않는다: 조지 밀러의 〈매드 맥스: 분노의 도로〉

애니메이션과 리얼리즘의 처소: 스튜디오 지브리의 애니메이션

픽션에 대한 물음들형상적 픽션을 향하여: 커모드, 아우어바흐, 그리고 영화천일야화, 혹은 픽션 없는 세계에 저항하기텍스트 소셜리즘, 모든 이름들을 위한 바다: 박솔뫼의 『머리부터 천천히』픽션 없는 사진들을 위한 모험, 그리고 흔적에 대한 책임: 장보윤의 ‘다시 이곳에서: 마운트 아날로그’고다르(의) 읽기〈영화의 역사(들)〉과 고다르의 서재

그저 하나의 얼굴: 「제인에게 보내는 편지」

〈언어와의 작별〉고다르의 〈인디아〉(로베르토 로셀리니, 1959) 리뷰에 대한 세 개의 주석: 에세이 영화에 대하여당신을 바라보기 위하여내 곁에 있어 줘: 필립 가렐과 고독의 인상학하나의 시선을 위한 퍼포먼스: 나루세 미키오에 대한 노트지금 여기의 가장자리부재의 구조화와 분리의 전략: 〈두 개의 문〉음각(陰刻)의 기술: 이미지, 재난의 가장자리에서 〈여자는 남자의 미래다〉가난한 세대의 놀이: 박병래의 영상작업에 대한 노트장소 없는 시대의 영화를 위한 에토스: 박홍민의 〈혼자〉와 장우진의 〈춘천, 춘천〉포르투갈식 작별시네마-에이돌론: 마누엘 드 올리베이라 입문, 혹은 논쟁을 위한 서설출항을 앞둔 방주의 주인에게 보내는 편지: 마누엘 드 올리베이라의 〈방문, 혹은 기억과 고백〉신의 숨바꼭질: 주앙 세자르 몬테이로의 우화와 노년의 희극지하로부터의 수기: 페드로 코스타의 〈호스 머니〉당신의 그림자를 껴안으면서: 페드로 코스타와 후이 샤페즈의 ‘멀리 있는 방’유령들: 주앙 페드로 호드리게스의 〈성 안토니오 축일 아침〉부록영화비평의 ‘장소’에 관하여암살과 자살영화제의 검열-효과에 관한 노트후기

2판을 내면서수록된 글의 출처저자 소개유운성영화평론가. 서울대학교 물리교육과를 졸업했고 대학 시절 영화연구회 얄라셩에서 활동했다. 졸업 후 잠시 광고회사에서 일하다 2001년에 『씨네21』 영화평론상 최우수상을 수상하면서 영화평을 쓰기 시작했다. 전주국제영화제 프로그래머(2004~2012) 및 문지문화원사이 기획부장(2012~2014)으로 일했다. 『인문예술잡지 F』 편집위원을 지냈고 2016년에는 미디어버스의 임경용과 함께 영상비평지 『오큘로』를 창간, 공동발행인을 맡고 있다.책 속에서“이미지가 없는 곳에는 우정도 적대도 없다. 이미지는 우정과 적대 모두의 코라chora, 즉 가능성의 조건이다. 따라서 우정의 이미지란 내기에 걸린 이미지다. 우정 없는 삶은 고독하고 적대 없는 삶은 공허하다. 하지만 이미지 없는 삶은 삶이라 불릴 수조차 없다.” (16페이지)“초현실주의가 꿈, 몽상, 광기, 우연 등의 비이성적 혹은 무의식적 영역에 관심을 기울였음은 사실이지만, 그것은 어디까지나 개인적 경험을 넘어선 비인칭적 무의식 — 개체적 수준이 아니라 종적 수준에서 작동하는 무의식 — 에 대한 관심, (칸트의 용어를 이런 식으로 사용하는 것이 허락된다면) 무의식의 초월론적transcendental 조건에 대한 관심이었음을 유념해야 한다. 앙드레 브르통이 자동기술법이 아무렇게나 되는 대로 시를 써도 된다는 식으로 이해되는 것을 그토록 혐오했던 것도 바로 그 때문이다. 초현실주의의 창작기법들은 무의식의 초월론적 조건이 의식의 도구나 산물(언어와 오브제)과 충분히 무매개적으로 상호작용하게끔 하기 위해 개인적이고 의지적인 것의 흔적을 (완전히는 아니더라도) 가능한 지우는 ‘실험’의 기술로서 고안된 것이다.” (79페이지)“언어에서의 이름, 혹은 회화, 사진, 음악 및 공연예술 등에서 비-언어적이지만 ‘고유명적’이라고 부를 수 있는 기호들과 사건들은 나뉘어 나누어지는 순간 이름으로서의 특성을 전적으로 잃게 된다. 하지만 영화적 이미지는 나눌 수 있다. 그렇기 때문에 영화적 이미지는 고유명의 가능성을 간직한 채로 그토록 용이하게 영화 바깥으로, 갤러리로, 무대로, 지면으로, 그리고 가능한 모든 곳으로 나뉘어 나누어지는 것이다. 그런데 거기에 영화적 이미지는 이름으로 불리는가?” (122페이지)

↧

[개정판] 유령과 파수꾼들: 영화의 가장자리에서 본 풍경

↧

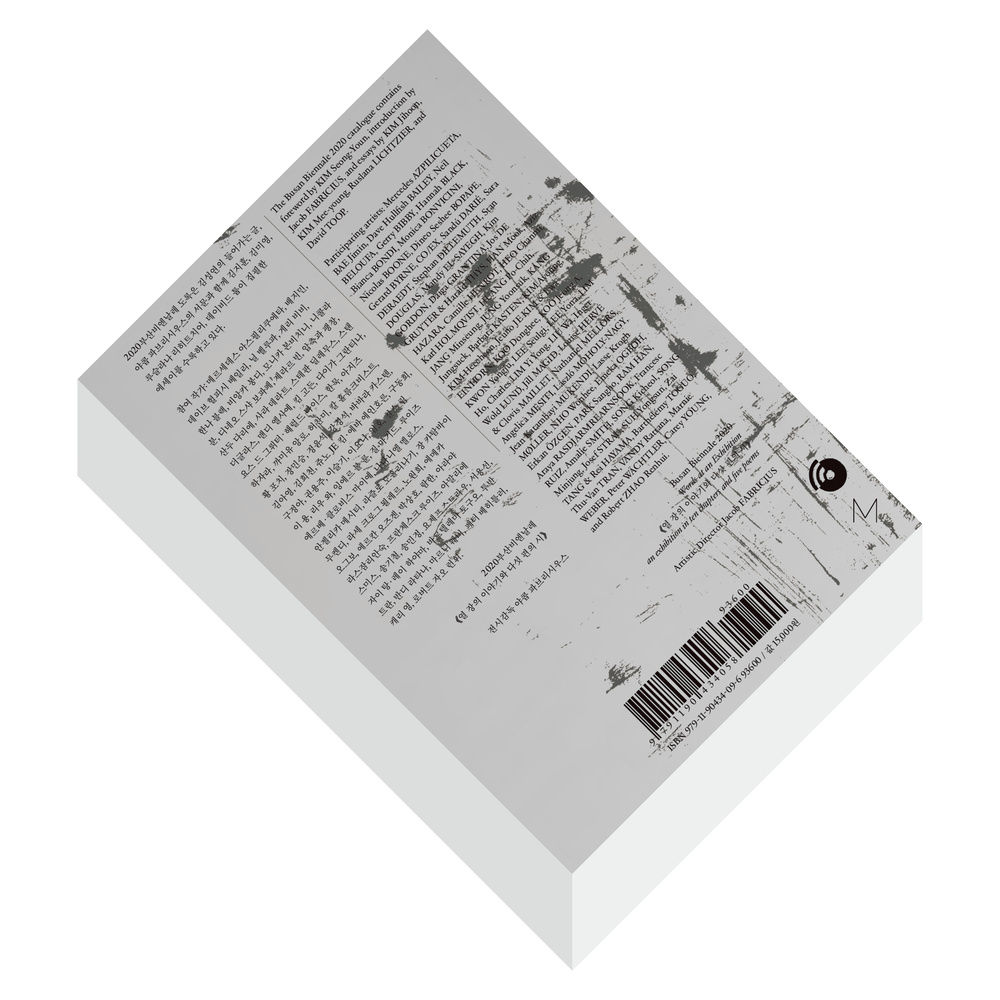

Words at an Exhibition 열 장의 이야기와 다섯 편의 시 an exhibition in ten chapters and five poems

Words at an Exhibition

열 장의 이야기와 다섯 편의 시

an exhibition in ten chapters and five poems

배수아, 박솔뫼, 김혜순, 김금희, 김숨, 김언수, 편혜영, 마크 폰 슐레겔, 아말리에 스미스,

안드레스 솔라노, 이상우 지음

2020년 7월 8일 발행

언어: 한국어/영어

기획 및 편집: 야콥 파브리시우스

삽화: 배지민

디자인: 신신

부산비엔날레 공동발행

ISBN 979-11-90434-05-8 (93600)

148x210mm / 480페이지

값 20,000원

![]()

![]() 문학 작가들이 쓰는 부산의 이야기들

열 개의 단편 소설과 다섯 편의 시를 수록한 이 책은 2020부산비엔날레 《열 장의 이야기와 다섯 편의 시》를 위해 제작되었다. 광범위한

장르와 세대, 문체를 보여주는 열한 명의 저자들은 부산을 배경으로 탐정물, 스릴러, 공상과학, 역사물

등 다양한 형식 아래 혁명과 젠더, 음식, 사랑에 관한 이야기를

풀어놓는다. 부산에 대한 짧은 이야기를 쓰기 위해 초대된 저자들은 도시를 둘러싸는 가상의 층을 창조했다. 이들 중 일부는 도시를 직접적으로, 다른 일부는 간접적으로 다뤘다.

현대미술과 현대문학의 만남, 문학을 통해 보는 현대미술

2020년 부산비엔날레에

참여하는 70명 이상의 시각 예술가와 음악가들은 이 책에 수록된 글이나 시 가운데 하나를 선택해 그것을

바탕으로 자신의 작업을 제작하거나 기존의 작품을 선택했다. 2020년 부산비엔날레 전시 《열 장의 이야기와

다섯 편의 시》는 부산을 문학과 음악, 시각 예술이라는 만화경을 통해 복합적으로 제시한다. 그 중에 전시의 뼈대나 다름없는 열한 명의 저자들이 집필한 텍스트는 각 장으로 나뉘어 도시의 곳곳으로 퍼져

나갔다. 김숨, 김혜순, 배수아, 마크 폰 슐레겔, 아말리에 스미스,

이상우, 편혜영의 이야기를 담은 일곱 개의 장은 부산현대미술관에 자리한다. 김금희, 박솔뫼, 안드레스

솔라노의 이야기는 부산의 원도심 지역인 중앙동에 다양한 장소들을, 마지막 장인 김언수의 이야기는 영도

항구에 있는 한 창고를 차지하게 되었다. 전시장으로 선정된 공간은 부산의 중요한 역사적 장소들로, 여기에 수록된 이야기의 배경이 되는 경우도 있다. 이 책의 이야기와

전시는 관람객들이 부산의 탐정이 되도록, 그리고 이 도시의 다양한 지역을 탐험하고 재발견할 수 있게

해준다.

목차

야콥

파브리시우스 - 서문

배수아 - 나는 하나의 노래를 가졌다

박솔뫼 - 매일 산책 연습

김혜순 - 오션 뷰 / 고니 / 자갈치

하늘 / 해운대 텍사스 퀸콩 / 피난

김금희

– 크리스마스에는

김숨

– 초록은 슬프다

김언수

– 물개여관

편혜영

– 냉장고

마크

폰 슐레겔 – 분홍빛 부산

아말리에

스미스 – 전기가 말하다

안드레스

솔라노 – 결국엔 우리 모두 호수에 던져진 돌이 되리라

이상우

– 배와 버스가 지나가고

저자 소개

김금희는 1979년 대한민국 부산에서 태어나 인천에서 성장한 소설가이다. 단편집

『센티멘털도 하루 이틀』, 『너무 한낮의 연애』, 『오직

한 사람의 차지』, 장편소설 『경애의 마음』, 중편소설 『나의

사랑, 매기』 등을 출간했다. 신동엽문학상, 젊은작가상 대상, 현대문학상, 우현예술상

등을 받았다.

김언수는 1972년 대한민국 부산에서 태어난 소설가이다. 장편소설 『캐비닛』, 『설계자들』, 『뜨거운 피』 와 소설집 『잽』이 있다. 작가의 작품들은 미국, 프랑스, 독일, 러시아, 일본 등 전 세계 20개국에

번역 출간되었다. 『뜨거운 피』가 한국에서 영화로 제작되었고 『설계자들』이 할리우드에서 영화 제작 중에

있다.

김숨은 1974년 대한민국 울산에서 태어난 소설가이다. 1997년 대전일보

신춘문예에 「느림에 대하여」가, 1998년 문학동네신인상에 「중세의 시간」이 각각 당선되어 등단했다. 장편소설 『철』 『노란 개를 버리러』 『여인들과 진화하는 적들』 『바느질하는 여자』 『L의 운동화』 『한 명』 『흐르는 편지』 『군인이 천사가 되기를 바란 적 있는가』, 『숭고함은 나를 들여다보는 거야』 『너는 너로 살고 있니』, 소설집

『침대』 『간과 쓸개』 『국수』 『당신의 신』 『나는 염소가 처음이야』 『나는 나무를 만질 수 있을까』 등이 있다. 동리문학상, 이상문학상, 현대문학상, 대산문학상, 허균문학작가상 등을 수상했다.

김혜순은 1995년 대한민국 경상북도 울진군에서 태어난 시인이다. 시집 『또

다른 별에서』, 『아버지가 세운 허수아비』, 『어느 별의

지옥』, 『우리들의 』, 『나의 우파니샤드, 서울』, 『불쌍한

사랑기계』, 『달력 공장 공장장님 보세요』, 『한 잔의 붉은

거울』, 『당신의 첫』, 『슬픔치약 거울크림』, 『피어라 돼지』, 『죽음의 자서전』, 『날개환상통』, 시론집 『여성이 글을 쓴다는 것은(연인, 환자, 시인, 그리고 나)『, 『여성, 시하다』, 『여자짐승아시아 하기』,

시산문집 『않아는 이렇게 말했다』 등을 출간했으며, 김수영문학상, 현대시작품상, 소월문학상, 올해의

문학상, 미당문학상, 대산문학상, 이형기문학상, 그리핀 시 문학상을 수상했다.

박솔뫼는 1985년 대한민국 광주에서 태어난 소설가이다. 소설집 『그럼 무얼

부르지』, 『겨울의 눈빛』, 『사랑하는 개』를 비롯해 장편소설

『을』, 『백 행을 쓰고 싶다』, 『도시의 시간』, 『머리부터 천천히』 등을 썼다. 김승옥 문학상과 문지 문학상, 김현 문학패를 수상하였다.

배수아는 1965년 대한민국 서울에서 태어난 소설가이자 번역가이다. 1993년

첫 단편 이후로 지금까지 꾸준히 장편과 단편, 에세이 등을 발표해왔고,

2001년 베를린에 체류한 계기로 독일어를 배워 번역가로도 활동한다. W. G. 제발트, 카프카, 헤르만 헤세, 발저

로베르트, 페르난도 페소아, 클라리시 리스펙트로 등을 한국어로

번역했다. 2018년 단편집 『뱀과 물』을 출간한 이후로 자신의 작품을 직접 낭송극으로 만들어 수 차례

공연을 했다. 가장 최근 발표한 작품은 『멀리있다 우루는 늦을 것이다』, 베르너 프리치 감독의 필름 포엠 〈FAUST SONNENGESANG〉

프로젝트를 함께 하고 있으며 〈FAUST SONNENGESANG〉

3(2018)편과 4(2020)편에 낭송배우로 출현했다.

안드레스

펠리페 솔라노는 1977년 콜롬비아에서 태어난 소설가이다. 『나를

구해줘, 조 루이스』, 『쿠에르보 형제들』, 『네온의 묘지』를 출간했다. 또한 한국에서 6개월 간 일한 경험을 바탕으로 쓴 에세이 『최저 임금으로 살아가기』, 한국에서의

삶을 그린 논픽션 『외줄 위에서 본 한국』은 2016년 콜롬비아 도서상을 수상하였고, 2018년 『한국에 삽니다』로 번역되었다. 또한 영국 문학 잡지인

그란타의 ‘스페인권 최고의 젊은 작가’ 중 하나로 선정되었다.

마크

폰 슐레겔은 1967년 미국 뉴욕에서 태어났으며, 현재 독일

쾰른에서 거주중인 미국/아일랜드 국적의 소설가이다. 데뷔작

『베누시아(Venusia)』는 제임스 팁트리 주니어상에서 SF 부문

수상 후보에 올랐다. 실험적인 공상과학, 문학 이론, 예술에 대한 글은 독립 출판계에서 지속적으로 출간된다.

아말리에

스미스는 1985년 덴마크에서 태어난 작가이자 시각예술가이다. 2010년부터 7권의 하이브리드-소설책을 출간했으며, 대표작으로는 『Marble』을 꼽을 수 있다. 작가의 작품은 물질과 관념의 뒤얽힌 것들을 조사하며, 덴마크 섬에

있는 육식 식물, 디지털 구조로서의 직물, 인공적 삶의 선구자로서의

고대 테라코타 조각상 등과 같은 주제를 다룬다.

이상우는 1988년 대한민국 인천에서 태어난 소설가이다. 『프리즘』, 『warp』, 『두 사람이

걸어가』를 발표한 바 있다.

편혜영은 1972년 대한민국 서울에서 태어난 소설가이다. 소설집 『아오이가든』

『사육장 쪽으로』, 『저녁의 구애』, 『밤이 지나간다』, 장편소설 『재와 빨강』, 『서쪽 숲에 갔다』, 『선의 법칙』, 『홀』, 『죽은

자로 하여금』 등이 있다. 한국일보문학상, 이효석문학상, 오늘의 젊은 예술가상, 젊은작가상,

동인문학상, 이상문학상, 현대문학상, 셜리 잭슨상을 수상했다.

책 속에서

파도가

점점 밀려와 마침내 우리의 형체를 완전히 집어삼킨다. 우리는 알아차리지 못한다. 단지, 나는 하나의 노래를 가졌다.

나는 하나의 춤을 가졌다. 나는 하나의 바다를 가졌다. 빛이

산산이 부숴지는 수면 위로 흰 새의 형태를 가진 목소리가 날아간다. 그날 바닷가에서, 죽기 전의 싱그러운 젊은 처녀인 친척 여자에게, 나는 입맞추었던가. 구부러진 가운데 손가락을 가졌으며, 파도처럼 부서지는 웃음소리와

함께 집을 나갔던 내 최초의 여인, 그녀는 나를 알아차리지 못한다. 대신

웃음을 멈추지 않으면서, 해변의 새들을 향해서 발길을 돌린다. 그러나

새를 보고 있는건 아니다. 그녀는 아무것도 보고 있지 않다. 엄마. 내 입에서는 생애 최초의 말이 흘러나오지만, 나와 그녀, 둘다 그것을 알아차리지 못한다.

(30페이지, 배수아, 「나는 하나의 노래를 가졌다」 가운데)

술을

마시면 잠이 들어버리는 사람 또 다른 어떤 사람은 술을 마시고 잠들면 금세 잠에서 깨어버리는 사람. 바의

주인은 끝까지 점잖게 자리를 정리하고 선물로 꼬냑을 한 병 두고 갔다. 꼬냑에 대한 설명과 함께 그는

쓰레기를 손에 들고 나갔다. 나는 최선생의 거실에서 자겠다고 하였다.

이를 닦고 나와 최선생과 나란히 소파에 앉았다. 우리는 보리차를 마시며 텔레비전에서 나오는

영화를 보았다. 영화와 영화 사이 광고는 길고 나는 저 감독의 다른 영화를 본 적이 있다고 말하며 영화

줄거리를 설명하려 하였지만 이미 본 영화의 내용을 정확히 설명하는 것이 생각보다 어렵다는 것을 나는 그 때 알게 되었다. 내가 설명을 시작한 영화는 자주 막히고 이야기는 뜸을 들이고 주인공들은 무엇을 할지 몰라 멈췄다가 어색하게

움직였다가 그런 식으로 덜컹거렸다. 이야기를 얼버무리다 영화는 다시 시작하였고 나는 다음 광고쯤 잠이

들었다.

(42페이지, 박솔뫼, 「매일 산책 연습」 가운데)

고향으로

돌아가는 대열에서 낙오한 흰 고니가

부산야생동물치료센터에

왔다

얼굴에

흰 천을 씌우고

상한

날개를 잘라야 했다

날개를

자르자 흰 고니는 더 이상 먹지 않았다

하는

수 없이 눈을 가리고 주둥이를 묶고

그

사이로 미음을 집어넣었다

(80페이지, 김혜순, 「고니」 가운데)

SNS에서 맛집 알파고 얘기가 퍼진 건 지난여름부터였다. 맛집 알파고의 활동을 요약하면 이렇다. 사람들이 트위터 멘션이나

댓글로 음식 사진을 보내면 상호를 맞힌다. 물론 보낸 사람은 사진에 대한 힌트를 전혀 주지 않는다. 예를 들면 다를 것 없는 떡볶이 떡과 다를 것 없는 어묵, 평범하기

그지없는 고추장 양념의 색과 그릇을 보고도 M대학 인근의 엄마손 떡볶이입니다, 하고 답하는 것이다. 정확도는 놀랍게도 99.9퍼센트였다.

(102페이지, 김금희, 「크리스마스에는」 가운데)

부산

남포동 미도리마치¹에 내 친구들이 있다고 알려준 이는, 싱가포르

연합군 포로수용소에서 사귄 여자애다. 그녀는 보름 전 불쑥 날 찾아왔다. “9년 만에 고향집에 갔는데 어머니는 돌아가시고 아버지는 날 못

알아보더라. 동생들은 쫄쫄 굶고 있고.” 그녀는 양산² 내 고향집 마루에 드러누워 흘러가는 구름을 바라보며 말했다. 엄마는

똥지게를 지고 마늘밭에 거름을 주러 갔다. 그녀는 내 친구들이 미도리마치에 있는 걸 어떻게 알았을까. 미도리마치, 미도리, 미도리…… 미도리는 초록이다. 위안소에 미도리라는 이름을 가진 여자애가 있어서

나는 그 뜻을 알고 있다.

(170페이지, 김숨, 「초록은 슬프다」 가운데)

철판을

때리는 망치질 소리에 수레는 눈을 떴다.

새벽

두시였다. 깡깡! 깡깡! 리듬을

타는 힘차고 규칙적인 망치질 소리. 선박 수리 조선소에서 새벽 교대조로 일하는 깡깡이 아줌마들의 첫

망치질 소리일 것이다. ‘제발 잠 좀 자자. 뭘 얼마나 잘

살겠다고 꼭두새벽부터 망치질이냐’, 베개 속으로 더 깊이 머리를 파묻으며 수레가 구시렁거렸다. 하지만 잠은 이미 깨버렸다. 몇 시간이나 잠들었던 것일까. 한 시간? 두 시간? 요즘엔

엉망이 되도록 술을 마시고 엎어져도 좀처럼 깊은 잠을 이루지 못한다. 이른 봄, 호수 수면에 남은 마지막 살얼음판처럼 잠은 너무나 얇고 아슬아슬해서 작은 진동이나 소음에도 쉽게 깨져버린다. 어처구니 없는 일이라고 수레는 생각했다. 베트콩들이 밤새도록 포탄을

쏘아대던 밀림에서도 잘 잤고, 극성맞은 거머리와 모기떼가 들끓는 진흙탕 참호 속에서도 판초우의를 뒤집어쓰고

잘 잤었다. 10미터짜리 파도가 연신 덮쳐대던 태평양의 그 작은 원양어선 기관실 위에서도 늙은 고양이처럼

잠만 잘 잤었다. 그런데 이 푹신한 침대 위에서 불면증에 시달리고 있는 것이다. 잠을 더 자야 했다. 새벽에 아치섬에서 중요한 거래가 있었다. 그리고 그 거래가 끝나기 전에 누군가 죽을 것이다.

(202페이지, 김언수, 「물개여관」 가운데)

그해 K시를 연고지로 둔 야구팀의 성적은 예상 밖이었다. 원년 멤버인 야구팀은

오랜 부진을 겪고 있었고 그해 역시 마찬가지로 비관적인 성적이 예상되었다. 이미 전성기를 지난 팀이라는

것이 공통된 견해였다. 선수들 평균 연령이 높았고, 투수진은

나이가 더 많았고 부진한 실적에 비례해 구단의 투자는 갈수록 줄었다. 하지만 그해 봄 연승을 거두었다. 공공연하게 놀림을 받던 지난해와 완전히 다른 모습이었다. 서른넷에

복부 비만이 뚜렷해진 7번 타자가 홈런을 쳤을 때, 동네에서

함성이 터져나왔다. 그 함성에 김무진의 울음소리가 묻혔다.

(264페이지, 편혜영, 「냉장고」 가운데)

1950년, 대한민국에는 부산과

인근 지역만이 남아있었다. 하지만 이 오래된 국제 항구에서 자본주의를 쥐어짜 내는 건 불가능했다. 부산 최전선 사수 후 도착한 유엔군의 도움으로 서울까지 다시 밀고 올라가 나라를 도로 세울 수 있었다. 몇 해 동안 부산은 미국의 직접적인 통치 하에 놓였다. 바둑, 골프, 낚시를 빼고 가장 큰 인기를 누리는 야구를 제외하고는 부산중부경찰서만큼

도드라진 미국의 잔재를 찾기 어려웠다. 부산국제영화제조차 유럽에 초점을 맞추어 진행되었다.

(308페이지, 마크 폰 슐레겔, 「분홍빛 부산」 가운데)

저를

발견할 수 있는 곳은 무궁무진합니다. 건물 외부에 매달려 마치 벌떼처럼 웅웅 거리는 에어컨 실외기. 아주머니들이 모여 수다를 는 빵집 구석의 UV벌레 퇴치기. 노래 〈작은 것들의 위한 시〉가 반복해서 흘러나오는 라디오. 카메라에

포착된 이미지를 보여주는 휴대전화 스크린. 빨강, 파랑, 초록의 미세한 다이오드. 샤부샤부 식당 식탁의 내장형 전열기. 관절염에 걸린 할머니가 누워서 휴식을 취하는 전기장판. 빨간불이

켜질 때까지 카운트다운하는 교통신호. 음료나 음식이 준비되면 진동과 함께 삐 소리를 내는 동그란 진동벨. 지하상가에서 지친 이들의 종아리를 풀어주는 기계 (제가 없다면 지하상가는

어두운 터널 형태의 화장실에 불과하겠죠.). 휘어진 네온사인과 LED.

자갈치 시장 앞에서 깜박거리는 물고기 떼. BNK부산은행 아트시네마의 주황색 불빛. 매해 12월, 광복로

차 없는 거리를 수놓는 크리스마스 장식과 나무들 사이에서 빛나는 순록. 그리고 상점 창문에 움직이는

글자와 춤추는 전화번호를 표시하는 것도 저예요.

(334페이지, 아말리에 스미스, 「전기가 말하다」 가운데)

떠나기

전, 유리는 나에게 일기장을 갖고 다니라고 했다. 적어도

자기 자신은 찾을 수 있겠죠. 부산항에서 마지막으로 한 말이다. 벌써

일 년이 지났다. 그동안 일기장 따위는 갖고 다닌 기억이 없다. 일기란

가장 일그러진 형태의 노출증이라고 생각한다. 일기를 쓰는 행위에는, 그

내용이 아무리 비밀일지라도, 누군가 읽을 것이라는 희망이 담겨있기 마련이다. 그칠 줄 모르고 자신을 향해 내뱉는 소리나 혼잣말과는 다르다. 일기는

불완전한 상태의 자아가 그 순간에만 드러내는 최대치의 진실을 보여줄 뿐이다. 마치 사무실 창 너머로

보이는 저 바닷물처럼 인간이란 겉으로는 조용해 보이지만, 그 밑을 들여다보면 시시때때로 변화를 멈추지

않는다.

(360페이지, 안드레스 솔라노, 「호수에 던져진 돌이 되리라」 가운데)

여기에

왜 오셨죠. 도착해보니 여기였어요. 여관 앞 골목에 들어서면

맞은편에서 출근 중인 여성들이 걸어오고 긴 다리 교차해 걸으며 도넛 박스에서 도넛 꺼내먹는 그녀들과 서로 길을 비켜주고 가끔은 농담을 나누고 가끔은

말없이 서로의 표정에 패인 구덩이의 깊이만큼 고개 숙여 지나가고 가끔은 단속반이 비자 없는 사람들을 끄집어내고 있었고 그런 날에는 길을 되돌아가

별 볼일 없어 보이는 타워를 중심으로 이리저리 구부러진 공원을 몇 바퀴 돌았다. 오르막길을 오르고 내리막길을

내려가고 언덕의 갈림길이 많은 공원에서 몇 번은 뒤를 돌아보면서 빙글빙글 걸어온 길 위로 자기 자신이 자신의 눈앞에서 자신을 향해 지금의 자신과

똑같은 옷차림으로 걸어오고 있는 꿈에서 깨어나면 사람들이 사라진 옆방에서 오늘은 쫓겨나지 않은 이들이 수치심을 지워내려 안간힘 다해 코를 골아대고

있었고 책상에 앉아 있던 티엔은 두 이모들이 가르쳐 준대로 담배를 입에 물고 불을 붙였다.

(406페이지, 이상우, 「배와 버스가 지나가고」 가운데)

문학 작가들이 쓰는 부산의 이야기들

열 개의 단편 소설과 다섯 편의 시를 수록한 이 책은 2020부산비엔날레 《열 장의 이야기와 다섯 편의 시》를 위해 제작되었다. 광범위한

장르와 세대, 문체를 보여주는 열한 명의 저자들은 부산을 배경으로 탐정물, 스릴러, 공상과학, 역사물

등 다양한 형식 아래 혁명과 젠더, 음식, 사랑에 관한 이야기를

풀어놓는다. 부산에 대한 짧은 이야기를 쓰기 위해 초대된 저자들은 도시를 둘러싸는 가상의 층을 창조했다. 이들 중 일부는 도시를 직접적으로, 다른 일부는 간접적으로 다뤘다.

현대미술과 현대문학의 만남, 문학을 통해 보는 현대미술

2020년 부산비엔날레에

참여하는 70명 이상의 시각 예술가와 음악가들은 이 책에 수록된 글이나 시 가운데 하나를 선택해 그것을

바탕으로 자신의 작업을 제작하거나 기존의 작품을 선택했다. 2020년 부산비엔날레 전시 《열 장의 이야기와

다섯 편의 시》는 부산을 문학과 음악, 시각 예술이라는 만화경을 통해 복합적으로 제시한다. 그 중에 전시의 뼈대나 다름없는 열한 명의 저자들이 집필한 텍스트는 각 장으로 나뉘어 도시의 곳곳으로 퍼져

나갔다. 김숨, 김혜순, 배수아, 마크 폰 슐레겔, 아말리에 스미스,

이상우, 편혜영의 이야기를 담은 일곱 개의 장은 부산현대미술관에 자리한다. 김금희, 박솔뫼, 안드레스

솔라노의 이야기는 부산의 원도심 지역인 중앙동에 다양한 장소들을, 마지막 장인 김언수의 이야기는 영도

항구에 있는 한 창고를 차지하게 되었다. 전시장으로 선정된 공간은 부산의 중요한 역사적 장소들로, 여기에 수록된 이야기의 배경이 되는 경우도 있다. 이 책의 이야기와

전시는 관람객들이 부산의 탐정이 되도록, 그리고 이 도시의 다양한 지역을 탐험하고 재발견할 수 있게

해준다.

목차

야콥

파브리시우스 - 서문

배수아 - 나는 하나의 노래를 가졌다

박솔뫼 - 매일 산책 연습

김혜순 - 오션 뷰 / 고니 / 자갈치

하늘 / 해운대 텍사스 퀸콩 / 피난

김금희

– 크리스마스에는

김숨

– 초록은 슬프다

김언수

– 물개여관

편혜영

– 냉장고

마크

폰 슐레겔 – 분홍빛 부산

아말리에

스미스 – 전기가 말하다

안드레스

솔라노 – 결국엔 우리 모두 호수에 던져진 돌이 되리라

이상우

– 배와 버스가 지나가고

저자 소개

김금희는 1979년 대한민국 부산에서 태어나 인천에서 성장한 소설가이다. 단편집

『센티멘털도 하루 이틀』, 『너무 한낮의 연애』, 『오직

한 사람의 차지』, 장편소설 『경애의 마음』, 중편소설 『나의

사랑, 매기』 등을 출간했다. 신동엽문학상, 젊은작가상 대상, 현대문학상, 우현예술상

등을 받았다.

김언수는 1972년 대한민국 부산에서 태어난 소설가이다. 장편소설 『캐비닛』, 『설계자들』, 『뜨거운 피』 와 소설집 『잽』이 있다. 작가의 작품들은 미국, 프랑스, 독일, 러시아, 일본 등 전 세계 20개국에

번역 출간되었다. 『뜨거운 피』가 한국에서 영화로 제작되었고 『설계자들』이 할리우드에서 영화 제작 중에

있다.

김숨은 1974년 대한민국 울산에서 태어난 소설가이다. 1997년 대전일보

신춘문예에 「느림에 대하여」가, 1998년 문학동네신인상에 「중세의 시간」이 각각 당선되어 등단했다. 장편소설 『철』 『노란 개를 버리러』 『여인들과 진화하는 적들』 『바느질하는 여자』 『L의 운동화』 『한 명』 『흐르는 편지』 『군인이 천사가 되기를 바란 적 있는가』, 『숭고함은 나를 들여다보는 거야』 『너는 너로 살고 있니』, 소설집

『침대』 『간과 쓸개』 『국수』 『당신의 신』 『나는 염소가 처음이야』 『나는 나무를 만질 수 있을까』 등이 있다. 동리문학상, 이상문학상, 현대문학상, 대산문학상, 허균문학작가상 등을 수상했다.

김혜순은 1995년 대한민국 경상북도 울진군에서 태어난 시인이다. 시집 『또

다른 별에서』, 『아버지가 세운 허수아비』, 『어느 별의

지옥』, 『우리들의 』, 『나의 우파니샤드, 서울』, 『불쌍한

사랑기계』, 『달력 공장 공장장님 보세요』, 『한 잔의 붉은

거울』, 『당신의 첫』, 『슬픔치약 거울크림』, 『피어라 돼지』, 『죽음의 자서전』, 『날개환상통』, 시론집 『여성이 글을 쓴다는 것은(연인, 환자, 시인, 그리고 나)『, 『여성, 시하다』, 『여자짐승아시아 하기』,

시산문집 『않아는 이렇게 말했다』 등을 출간했으며, 김수영문학상, 현대시작품상, 소월문학상, 올해의

문학상, 미당문학상, 대산문학상, 이형기문학상, 그리핀 시 문학상을 수상했다.

박솔뫼는 1985년 대한민국 광주에서 태어난 소설가이다. 소설집 『그럼 무얼

부르지』, 『겨울의 눈빛』, 『사랑하는 개』를 비롯해 장편소설

『을』, 『백 행을 쓰고 싶다』, 『도시의 시간』, 『머리부터 천천히』 등을 썼다. 김승옥 문학상과 문지 문학상, 김현 문학패를 수상하였다.

배수아는 1965년 대한민국 서울에서 태어난 소설가이자 번역가이다. 1993년

첫 단편 이후로 지금까지 꾸준히 장편과 단편, 에세이 등을 발표해왔고,

2001년 베를린에 체류한 계기로 독일어를 배워 번역가로도 활동한다. W. G. 제발트, 카프카, 헤르만 헤세, 발저

로베르트, 페르난도 페소아, 클라리시 리스펙트로 등을 한국어로

번역했다. 2018년 단편집 『뱀과 물』을 출간한 이후로 자신의 작품을 직접 낭송극으로 만들어 수 차례

공연을 했다. 가장 최근 발표한 작품은 『멀리있다 우루는 늦을 것이다』, 베르너 프리치 감독의 필름 포엠 〈FAUST SONNENGESANG〉

프로젝트를 함께 하고 있으며 〈FAUST SONNENGESANG〉

3(2018)편과 4(2020)편에 낭송배우로 출현했다.

안드레스

펠리페 솔라노는 1977년 콜롬비아에서 태어난 소설가이다. 『나를

구해줘, 조 루이스』, 『쿠에르보 형제들』, 『네온의 묘지』를 출간했다. 또한 한국에서 6개월 간 일한 경험을 바탕으로 쓴 에세이 『최저 임금으로 살아가기』, 한국에서의

삶을 그린 논픽션 『외줄 위에서 본 한국』은 2016년 콜롬비아 도서상을 수상하였고, 2018년 『한국에 삽니다』로 번역되었다. 또한 영국 문학 잡지인

그란타의 ‘스페인권 최고의 젊은 작가’ 중 하나로 선정되었다.

마크

폰 슐레겔은 1967년 미국 뉴욕에서 태어났으며, 현재 독일

쾰른에서 거주중인 미국/아일랜드 국적의 소설가이다. 데뷔작

『베누시아(Venusia)』는 제임스 팁트리 주니어상에서 SF 부문

수상 후보에 올랐다. 실험적인 공상과학, 문학 이론, 예술에 대한 글은 독립 출판계에서 지속적으로 출간된다.

아말리에

스미스는 1985년 덴마크에서 태어난 작가이자 시각예술가이다. 2010년부터 7권의 하이브리드-소설책을 출간했으며, 대표작으로는 『Marble』을 꼽을 수 있다. 작가의 작품은 물질과 관념의 뒤얽힌 것들을 조사하며, 덴마크 섬에

있는 육식 식물, 디지털 구조로서의 직물, 인공적 삶의 선구자로서의

고대 테라코타 조각상 등과 같은 주제를 다룬다.

이상우는 1988년 대한민국 인천에서 태어난 소설가이다. 『프리즘』, 『warp』, 『두 사람이

걸어가』를 발표한 바 있다.

편혜영은 1972년 대한민국 서울에서 태어난 소설가이다. 소설집 『아오이가든』

『사육장 쪽으로』, 『저녁의 구애』, 『밤이 지나간다』, 장편소설 『재와 빨강』, 『서쪽 숲에 갔다』, 『선의 법칙』, 『홀』, 『죽은

자로 하여금』 등이 있다. 한국일보문학상, 이효석문학상, 오늘의 젊은 예술가상, 젊은작가상,

동인문학상, 이상문학상, 현대문학상, 셜리 잭슨상을 수상했다.

책 속에서

파도가

점점 밀려와 마침내 우리의 형체를 완전히 집어삼킨다. 우리는 알아차리지 못한다. 단지, 나는 하나의 노래를 가졌다.

나는 하나의 춤을 가졌다. 나는 하나의 바다를 가졌다. 빛이

산산이 부숴지는 수면 위로 흰 새의 형태를 가진 목소리가 날아간다. 그날 바닷가에서, 죽기 전의 싱그러운 젊은 처녀인 친척 여자에게, 나는 입맞추었던가. 구부러진 가운데 손가락을 가졌으며, 파도처럼 부서지는 웃음소리와

함께 집을 나갔던 내 최초의 여인, 그녀는 나를 알아차리지 못한다. 대신

웃음을 멈추지 않으면서, 해변의 새들을 향해서 발길을 돌린다. 그러나

새를 보고 있는건 아니다. 그녀는 아무것도 보고 있지 않다. 엄마. 내 입에서는 생애 최초의 말이 흘러나오지만, 나와 그녀, 둘다 그것을 알아차리지 못한다.

(30페이지, 배수아, 「나는 하나의 노래를 가졌다」 가운데)

술을

마시면 잠이 들어버리는 사람 또 다른 어떤 사람은 술을 마시고 잠들면 금세 잠에서 깨어버리는 사람. 바의

주인은 끝까지 점잖게 자리를 정리하고 선물로 꼬냑을 한 병 두고 갔다. 꼬냑에 대한 설명과 함께 그는

쓰레기를 손에 들고 나갔다. 나는 최선생의 거실에서 자겠다고 하였다.

이를 닦고 나와 최선생과 나란히 소파에 앉았다. 우리는 보리차를 마시며 텔레비전에서 나오는

영화를 보았다. 영화와 영화 사이 광고는 길고 나는 저 감독의 다른 영화를 본 적이 있다고 말하며 영화

줄거리를 설명하려 하였지만 이미 본 영화의 내용을 정확히 설명하는 것이 생각보다 어렵다는 것을 나는 그 때 알게 되었다. 내가 설명을 시작한 영화는 자주 막히고 이야기는 뜸을 들이고 주인공들은 무엇을 할지 몰라 멈췄다가 어색하게

움직였다가 그런 식으로 덜컹거렸다. 이야기를 얼버무리다 영화는 다시 시작하였고 나는 다음 광고쯤 잠이

들었다.

(42페이지, 박솔뫼, 「매일 산책 연습」 가운데)

고향으로

돌아가는 대열에서 낙오한 흰 고니가

부산야생동물치료센터에

왔다

얼굴에

흰 천을 씌우고

상한

날개를 잘라야 했다

날개를

자르자 흰 고니는 더 이상 먹지 않았다

하는

수 없이 눈을 가리고 주둥이를 묶고

그

사이로 미음을 집어넣었다

(80페이지, 김혜순, 「고니」 가운데)

SNS에서 맛집 알파고 얘기가 퍼진 건 지난여름부터였다. 맛집 알파고의 활동을 요약하면 이렇다. 사람들이 트위터 멘션이나

댓글로 음식 사진을 보내면 상호를 맞힌다. 물론 보낸 사람은 사진에 대한 힌트를 전혀 주지 않는다. 예를 들면 다를 것 없는 떡볶이 떡과 다를 것 없는 어묵, 평범하기

그지없는 고추장 양념의 색과 그릇을 보고도 M대학 인근의 엄마손 떡볶이입니다, 하고 답하는 것이다. 정확도는 놀랍게도 99.9퍼센트였다.

(102페이지, 김금희, 「크리스마스에는」 가운데)

부산

남포동 미도리마치¹에 내 친구들이 있다고 알려준 이는, 싱가포르

연합군 포로수용소에서 사귄 여자애다. 그녀는 보름 전 불쑥 날 찾아왔다. “9년 만에 고향집에 갔는데 어머니는 돌아가시고 아버지는 날 못

알아보더라. 동생들은 쫄쫄 굶고 있고.” 그녀는 양산² 내 고향집 마루에 드러누워 흘러가는 구름을 바라보며 말했다. 엄마는

똥지게를 지고 마늘밭에 거름을 주러 갔다. 그녀는 내 친구들이 미도리마치에 있는 걸 어떻게 알았을까. 미도리마치, 미도리, 미도리…… 미도리는 초록이다. 위안소에 미도리라는 이름을 가진 여자애가 있어서

나는 그 뜻을 알고 있다.

(170페이지, 김숨, 「초록은 슬프다」 가운데)

철판을

때리는 망치질 소리에 수레는 눈을 떴다.

새벽

두시였다. 깡깡! 깡깡! 리듬을

타는 힘차고 규칙적인 망치질 소리. 선박 수리 조선소에서 새벽 교대조로 일하는 깡깡이 아줌마들의 첫

망치질 소리일 것이다. ‘제발 잠 좀 자자. 뭘 얼마나 잘

살겠다고 꼭두새벽부터 망치질이냐’, 베개 속으로 더 깊이 머리를 파묻으며 수레가 구시렁거렸다. 하지만 잠은 이미 깨버렸다. 몇 시간이나 잠들었던 것일까. 한 시간? 두 시간? 요즘엔

엉망이 되도록 술을 마시고 엎어져도 좀처럼 깊은 잠을 이루지 못한다. 이른 봄, 호수 수면에 남은 마지막 살얼음판처럼 잠은 너무나 얇고 아슬아슬해서 작은 진동이나 소음에도 쉽게 깨져버린다. 어처구니 없는 일이라고 수레는 생각했다. 베트콩들이 밤새도록 포탄을

쏘아대던 밀림에서도 잘 잤고, 극성맞은 거머리와 모기떼가 들끓는 진흙탕 참호 속에서도 판초우의를 뒤집어쓰고

잘 잤었다. 10미터짜리 파도가 연신 덮쳐대던 태평양의 그 작은 원양어선 기관실 위에서도 늙은 고양이처럼

잠만 잘 잤었다. 그런데 이 푹신한 침대 위에서 불면증에 시달리고 있는 것이다. 잠을 더 자야 했다. 새벽에 아치섬에서 중요한 거래가 있었다. 그리고 그 거래가 끝나기 전에 누군가 죽을 것이다.

(202페이지, 김언수, 「물개여관」 가운데)

그해 K시를 연고지로 둔 야구팀의 성적은 예상 밖이었다. 원년 멤버인 야구팀은

오랜 부진을 겪고 있었고 그해 역시 마찬가지로 비관적인 성적이 예상되었다. 이미 전성기를 지난 팀이라는

것이 공통된 견해였다. 선수들 평균 연령이 높았고, 투수진은

나이가 더 많았고 부진한 실적에 비례해 구단의 투자는 갈수록 줄었다. 하지만 그해 봄 연승을 거두었다. 공공연하게 놀림을 받던 지난해와 완전히 다른 모습이었다. 서른넷에

복부 비만이 뚜렷해진 7번 타자가 홈런을 쳤을 때, 동네에서

함성이 터져나왔다. 그 함성에 김무진의 울음소리가 묻혔다.

(264페이지, 편혜영, 「냉장고」 가운데)

1950년, 대한민국에는 부산과

인근 지역만이 남아있었다. 하지만 이 오래된 국제 항구에서 자본주의를 쥐어짜 내는 건 불가능했다. 부산 최전선 사수 후 도착한 유엔군의 도움으로 서울까지 다시 밀고 올라가 나라를 도로 세울 수 있었다. 몇 해 동안 부산은 미국의 직접적인 통치 하에 놓였다. 바둑, 골프, 낚시를 빼고 가장 큰 인기를 누리는 야구를 제외하고는 부산중부경찰서만큼

도드라진 미국의 잔재를 찾기 어려웠다. 부산국제영화제조차 유럽에 초점을 맞추어 진행되었다.

(308페이지, 마크 폰 슐레겔, 「분홍빛 부산」 가운데)

저를

발견할 수 있는 곳은 무궁무진합니다. 건물 외부에 매달려 마치 벌떼처럼 웅웅 거리는 에어컨 실외기. 아주머니들이 모여 수다를 는 빵집 구석의 UV벌레 퇴치기. 노래 〈작은 것들의 위한 시〉가 반복해서 흘러나오는 라디오. 카메라에

포착된 이미지를 보여주는 휴대전화 스크린. 빨강, 파랑, 초록의 미세한 다이오드. 샤부샤부 식당 식탁의 내장형 전열기. 관절염에 걸린 할머니가 누워서 휴식을 취하는 전기장판. 빨간불이

켜질 때까지 카운트다운하는 교통신호. 음료나 음식이 준비되면 진동과 함께 삐 소리를 내는 동그란 진동벨. 지하상가에서 지친 이들의 종아리를 풀어주는 기계 (제가 없다면 지하상가는

어두운 터널 형태의 화장실에 불과하겠죠.). 휘어진 네온사인과 LED.

자갈치 시장 앞에서 깜박거리는 물고기 떼. BNK부산은행 아트시네마의 주황색 불빛. 매해 12월, 광복로

차 없는 거리를 수놓는 크리스마스 장식과 나무들 사이에서 빛나는 순록. 그리고 상점 창문에 움직이는

글자와 춤추는 전화번호를 표시하는 것도 저예요.

(334페이지, 아말리에 스미스, 「전기가 말하다」 가운데)

떠나기

전, 유리는 나에게 일기장을 갖고 다니라고 했다. 적어도

자기 자신은 찾을 수 있겠죠. 부산항에서 마지막으로 한 말이다. 벌써

일 년이 지났다. 그동안 일기장 따위는 갖고 다닌 기억이 없다. 일기란

가장 일그러진 형태의 노출증이라고 생각한다. 일기를 쓰는 행위에는, 그

내용이 아무리 비밀일지라도, 누군가 읽을 것이라는 희망이 담겨있기 마련이다. 그칠 줄 모르고 자신을 향해 내뱉는 소리나 혼잣말과는 다르다. 일기는

불완전한 상태의 자아가 그 순간에만 드러내는 최대치의 진실을 보여줄 뿐이다. 마치 사무실 창 너머로

보이는 저 바닷물처럼 인간이란 겉으로는 조용해 보이지만, 그 밑을 들여다보면 시시때때로 변화를 멈추지

않는다.

(360페이지, 안드레스 솔라노, 「호수에 던져진 돌이 되리라」 가운데)

여기에

왜 오셨죠. 도착해보니 여기였어요. 여관 앞 골목에 들어서면

맞은편에서 출근 중인 여성들이 걸어오고 긴 다리 교차해 걸으며 도넛 박스에서 도넛 꺼내먹는 그녀들과 서로 길을 비켜주고 가끔은 농담을 나누고 가끔은

말없이 서로의 표정에 패인 구덩이의 깊이만큼 고개 숙여 지나가고 가끔은 단속반이 비자 없는 사람들을 끄집어내고 있었고 그런 날에는 길을 되돌아가

별 볼일 없어 보이는 타워를 중심으로 이리저리 구부러진 공원을 몇 바퀴 돌았다. 오르막길을 오르고 내리막길을

내려가고 언덕의 갈림길이 많은 공원에서 몇 번은 뒤를 돌아보면서 빙글빙글 걸어온 길 위로 자기 자신이 자신의 눈앞에서 자신을 향해 지금의 자신과

똑같은 옷차림으로 걸어오고 있는 꿈에서 깨어나면 사람들이 사라진 옆방에서 오늘은 쫓겨나지 않은 이들이 수치심을 지워내려 안간힘 다해 코를 골아대고

있었고 책상에 앉아 있던 티엔은 두 이모들이 가르쳐 준대로 담배를 입에 물고 불을 붙였다.

(406페이지, 이상우, 「배와 버스가 지나가고」 가운데)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

문학 작가들이 쓰는 부산의 이야기들

열 개의 단편 소설과 다섯 편의 시를 수록한 이 책은 2020부산비엔날레 《열 장의 이야기와 다섯 편의 시》를 위해 제작되었다. 광범위한

장르와 세대, 문체를 보여주는 열한 명의 저자들은 부산을 배경으로 탐정물, 스릴러, 공상과학, 역사물

등 다양한 형식 아래 혁명과 젠더, 음식, 사랑에 관한 이야기를

풀어놓는다. 부산에 대한 짧은 이야기를 쓰기 위해 초대된 저자들은 도시를 둘러싸는 가상의 층을 창조했다. 이들 중 일부는 도시를 직접적으로, 다른 일부는 간접적으로 다뤘다.

현대미술과 현대문학의 만남, 문학을 통해 보는 현대미술

2020년 부산비엔날레에

참여하는 70명 이상의 시각 예술가와 음악가들은 이 책에 수록된 글이나 시 가운데 하나를 선택해 그것을

바탕으로 자신의 작업을 제작하거나 기존의 작품을 선택했다. 2020년 부산비엔날레 전시 《열 장의 이야기와

다섯 편의 시》는 부산을 문학과 음악, 시각 예술이라는 만화경을 통해 복합적으로 제시한다. 그 중에 전시의 뼈대나 다름없는 열한 명의 저자들이 집필한 텍스트는 각 장으로 나뉘어 도시의 곳곳으로 퍼져

나갔다. 김숨, 김혜순, 배수아, 마크 폰 슐레겔, 아말리에 스미스,

이상우, 편혜영의 이야기를 담은 일곱 개의 장은 부산현대미술관에 자리한다. 김금희, 박솔뫼, 안드레스

솔라노의 이야기는 부산의 원도심 지역인 중앙동에 다양한 장소들을, 마지막 장인 김언수의 이야기는 영도

항구에 있는 한 창고를 차지하게 되었다. 전시장으로 선정된 공간은 부산의 중요한 역사적 장소들로, 여기에 수록된 이야기의 배경이 되는 경우도 있다. 이 책의 이야기와

전시는 관람객들이 부산의 탐정이 되도록, 그리고 이 도시의 다양한 지역을 탐험하고 재발견할 수 있게

해준다.

목차

야콥

파브리시우스 - 서문

배수아 - 나는 하나의 노래를 가졌다

박솔뫼 - 매일 산책 연습

김혜순 - 오션 뷰 / 고니 / 자갈치

하늘 / 해운대 텍사스 퀸콩 / 피난

김금희

– 크리스마스에는

김숨

– 초록은 슬프다

김언수

– 물개여관

편혜영

– 냉장고

마크

폰 슐레겔 – 분홍빛 부산

아말리에

스미스 – 전기가 말하다

안드레스

솔라노 – 결국엔 우리 모두 호수에 던져진 돌이 되리라

이상우

– 배와 버스가 지나가고

저자 소개

김금희는 1979년 대한민국 부산에서 태어나 인천에서 성장한 소설가이다. 단편집

『센티멘털도 하루 이틀』, 『너무 한낮의 연애』, 『오직

한 사람의 차지』, 장편소설 『경애의 마음』, 중편소설 『나의

사랑, 매기』 등을 출간했다. 신동엽문학상, 젊은작가상 대상, 현대문학상, 우현예술상

등을 받았다.

김언수는 1972년 대한민국 부산에서 태어난 소설가이다. 장편소설 『캐비닛』, 『설계자들』, 『뜨거운 피』 와 소설집 『잽』이 있다. 작가의 작품들은 미국, 프랑스, 독일, 러시아, 일본 등 전 세계 20개국에

번역 출간되었다. 『뜨거운 피』가 한국에서 영화로 제작되었고 『설계자들』이 할리우드에서 영화 제작 중에

있다.

김숨은 1974년 대한민국 울산에서 태어난 소설가이다. 1997년 대전일보

신춘문예에 「느림에 대하여」가, 1998년 문학동네신인상에 「중세의 시간」이 각각 당선되어 등단했다. 장편소설 『철』 『노란 개를 버리러』 『여인들과 진화하는 적들』 『바느질하는 여자』 『L의 운동화』 『한 명』 『흐르는 편지』 『군인이 천사가 되기를 바란 적 있는가』, 『숭고함은 나를 들여다보는 거야』 『너는 너로 살고 있니』, 소설집

『침대』 『간과 쓸개』 『국수』 『당신의 신』 『나는 염소가 처음이야』 『나는 나무를 만질 수 있을까』 등이 있다. 동리문학상, 이상문학상, 현대문학상, 대산문학상, 허균문학작가상 등을 수상했다.

김혜순은 1995년 대한민국 경상북도 울진군에서 태어난 시인이다. 시집 『또

다른 별에서』, 『아버지가 세운 허수아비』, 『어느 별의

지옥』, 『우리들의 』, 『나의 우파니샤드, 서울』, 『불쌍한

사랑기계』, 『달력 공장 공장장님 보세요』, 『한 잔의 붉은

거울』, 『당신의 첫』, 『슬픔치약 거울크림』, 『피어라 돼지』, 『죽음의 자서전』, 『날개환상통』, 시론집 『여성이 글을 쓴다는 것은(연인, 환자, 시인, 그리고 나)『, 『여성, 시하다』, 『여자짐승아시아 하기』,

시산문집 『않아는 이렇게 말했다』 등을 출간했으며, 김수영문학상, 현대시작품상, 소월문학상, 올해의

문학상, 미당문학상, 대산문학상, 이형기문학상, 그리핀 시 문학상을 수상했다.

박솔뫼는 1985년 대한민국 광주에서 태어난 소설가이다. 소설집 『그럼 무얼

부르지』, 『겨울의 눈빛』, 『사랑하는 개』를 비롯해 장편소설

『을』, 『백 행을 쓰고 싶다』, 『도시의 시간』, 『머리부터 천천히』 등을 썼다. 김승옥 문학상과 문지 문학상, 김현 문학패를 수상하였다.

배수아는 1965년 대한민국 서울에서 태어난 소설가이자 번역가이다. 1993년

첫 단편 이후로 지금까지 꾸준히 장편과 단편, 에세이 등을 발표해왔고,

2001년 베를린에 체류한 계기로 독일어를 배워 번역가로도 활동한다. W. G. 제발트, 카프카, 헤르만 헤세, 발저

로베르트, 페르난도 페소아, 클라리시 리스펙트로 등을 한국어로

번역했다. 2018년 단편집 『뱀과 물』을 출간한 이후로 자신의 작품을 직접 낭송극으로 만들어 수 차례

공연을 했다. 가장 최근 발표한 작품은 『멀리있다 우루는 늦을 것이다』, 베르너 프리치 감독의 필름 포엠 〈FAUST SONNENGESANG〉

프로젝트를 함께 하고 있으며 〈FAUST SONNENGESANG〉

3(2018)편과 4(2020)편에 낭송배우로 출현했다.

안드레스

펠리페 솔라노는 1977년 콜롬비아에서 태어난 소설가이다. 『나를

구해줘, 조 루이스』, 『쿠에르보 형제들』, 『네온의 묘지』를 출간했다. 또한 한국에서 6개월 간 일한 경험을 바탕으로 쓴 에세이 『최저 임금으로 살아가기』, 한국에서의

삶을 그린 논픽션 『외줄 위에서 본 한국』은 2016년 콜롬비아 도서상을 수상하였고, 2018년 『한국에 삽니다』로 번역되었다. 또한 영국 문학 잡지인

그란타의 ‘스페인권 최고의 젊은 작가’ 중 하나로 선정되었다.

마크

폰 슐레겔은 1967년 미국 뉴욕에서 태어났으며, 현재 독일

쾰른에서 거주중인 미국/아일랜드 국적의 소설가이다. 데뷔작

『베누시아(Venusia)』는 제임스 팁트리 주니어상에서 SF 부문

수상 후보에 올랐다. 실험적인 공상과학, 문학 이론, 예술에 대한 글은 독립 출판계에서 지속적으로 출간된다.

아말리에

스미스는 1985년 덴마크에서 태어난 작가이자 시각예술가이다. 2010년부터 7권의 하이브리드-소설책을 출간했으며, 대표작으로는 『Marble』을 꼽을 수 있다. 작가의 작품은 물질과 관념의 뒤얽힌 것들을 조사하며, 덴마크 섬에

있는 육식 식물, 디지털 구조로서의 직물, 인공적 삶의 선구자로서의

고대 테라코타 조각상 등과 같은 주제를 다룬다.

이상우는 1988년 대한민국 인천에서 태어난 소설가이다. 『프리즘』, 『warp』, 『두 사람이

걸어가』를 발표한 바 있다.

편혜영은 1972년 대한민국 서울에서 태어난 소설가이다. 소설집 『아오이가든』

『사육장 쪽으로』, 『저녁의 구애』, 『밤이 지나간다』, 장편소설 『재와 빨강』, 『서쪽 숲에 갔다』, 『선의 법칙』, 『홀』, 『죽은

자로 하여금』 등이 있다. 한국일보문학상, 이효석문학상, 오늘의 젊은 예술가상, 젊은작가상,

동인문학상, 이상문학상, 현대문학상, 셜리 잭슨상을 수상했다.

책 속에서

파도가

점점 밀려와 마침내 우리의 형체를 완전히 집어삼킨다. 우리는 알아차리지 못한다. 단지, 나는 하나의 노래를 가졌다.

나는 하나의 춤을 가졌다. 나는 하나의 바다를 가졌다. 빛이

산산이 부숴지는 수면 위로 흰 새의 형태를 가진 목소리가 날아간다. 그날 바닷가에서, 죽기 전의 싱그러운 젊은 처녀인 친척 여자에게, 나는 입맞추었던가. 구부러진 가운데 손가락을 가졌으며, 파도처럼 부서지는 웃음소리와

함께 집을 나갔던 내 최초의 여인, 그녀는 나를 알아차리지 못한다. 대신

웃음을 멈추지 않으면서, 해변의 새들을 향해서 발길을 돌린다. 그러나

새를 보고 있는건 아니다. 그녀는 아무것도 보고 있지 않다. 엄마. 내 입에서는 생애 최초의 말이 흘러나오지만, 나와 그녀, 둘다 그것을 알아차리지 못한다.

(30페이지, 배수아, 「나는 하나의 노래를 가졌다」 가운데)

술을

마시면 잠이 들어버리는 사람 또 다른 어떤 사람은 술을 마시고 잠들면 금세 잠에서 깨어버리는 사람. 바의

주인은 끝까지 점잖게 자리를 정리하고 선물로 꼬냑을 한 병 두고 갔다. 꼬냑에 대한 설명과 함께 그는

쓰레기를 손에 들고 나갔다. 나는 최선생의 거실에서 자겠다고 하였다.

이를 닦고 나와 최선생과 나란히 소파에 앉았다. 우리는 보리차를 마시며 텔레비전에서 나오는

영화를 보았다. 영화와 영화 사이 광고는 길고 나는 저 감독의 다른 영화를 본 적이 있다고 말하며 영화

줄거리를 설명하려 하였지만 이미 본 영화의 내용을 정확히 설명하는 것이 생각보다 어렵다는 것을 나는 그 때 알게 되었다. 내가 설명을 시작한 영화는 자주 막히고 이야기는 뜸을 들이고 주인공들은 무엇을 할지 몰라 멈췄다가 어색하게

움직였다가 그런 식으로 덜컹거렸다. 이야기를 얼버무리다 영화는 다시 시작하였고 나는 다음 광고쯤 잠이

들었다.

(42페이지, 박솔뫼, 「매일 산책 연습」 가운데)

고향으로

돌아가는 대열에서 낙오한 흰 고니가

부산야생동물치료센터에

왔다

얼굴에

흰 천을 씌우고

상한

날개를 잘라야 했다

날개를

자르자 흰 고니는 더 이상 먹지 않았다

하는

수 없이 눈을 가리고 주둥이를 묶고

그

사이로 미음을 집어넣었다

(80페이지, 김혜순, 「고니」 가운데)

SNS에서 맛집 알파고 얘기가 퍼진 건 지난여름부터였다. 맛집 알파고의 활동을 요약하면 이렇다. 사람들이 트위터 멘션이나

댓글로 음식 사진을 보내면 상호를 맞힌다. 물론 보낸 사람은 사진에 대한 힌트를 전혀 주지 않는다. 예를 들면 다를 것 없는 떡볶이 떡과 다를 것 없는 어묵, 평범하기

그지없는 고추장 양념의 색과 그릇을 보고도 M대학 인근의 엄마손 떡볶이입니다, 하고 답하는 것이다. 정확도는 놀랍게도 99.9퍼센트였다.

(102페이지, 김금희, 「크리스마스에는」 가운데)

부산

남포동 미도리마치¹에 내 친구들이 있다고 알려준 이는, 싱가포르

연합군 포로수용소에서 사귄 여자애다. 그녀는 보름 전 불쑥 날 찾아왔다. “9년 만에 고향집에 갔는데 어머니는 돌아가시고 아버지는 날 못

알아보더라. 동생들은 쫄쫄 굶고 있고.” 그녀는 양산² 내 고향집 마루에 드러누워 흘러가는 구름을 바라보며 말했다. 엄마는

똥지게를 지고 마늘밭에 거름을 주러 갔다. 그녀는 내 친구들이 미도리마치에 있는 걸 어떻게 알았을까. 미도리마치, 미도리, 미도리…… 미도리는 초록이다. 위안소에 미도리라는 이름을 가진 여자애가 있어서

나는 그 뜻을 알고 있다.

(170페이지, 김숨, 「초록은 슬프다」 가운데)

철판을

때리는 망치질 소리에 수레는 눈을 떴다.

새벽

두시였다. 깡깡! 깡깡! 리듬을

타는 힘차고 규칙적인 망치질 소리. 선박 수리 조선소에서 새벽 교대조로 일하는 깡깡이 아줌마들의 첫

망치질 소리일 것이다. ‘제발 잠 좀 자자. 뭘 얼마나 잘

살겠다고 꼭두새벽부터 망치질이냐’, 베개 속으로 더 깊이 머리를 파묻으며 수레가 구시렁거렸다. 하지만 잠은 이미 깨버렸다. 몇 시간이나 잠들었던 것일까. 한 시간? 두 시간? 요즘엔

엉망이 되도록 술을 마시고 엎어져도 좀처럼 깊은 잠을 이루지 못한다. 이른 봄, 호수 수면에 남은 마지막 살얼음판처럼 잠은 너무나 얇고 아슬아슬해서 작은 진동이나 소음에도 쉽게 깨져버린다. 어처구니 없는 일이라고 수레는 생각했다. 베트콩들이 밤새도록 포탄을

쏘아대던 밀림에서도 잘 잤고, 극성맞은 거머리와 모기떼가 들끓는 진흙탕 참호 속에서도 판초우의를 뒤집어쓰고

잘 잤었다. 10미터짜리 파도가 연신 덮쳐대던 태평양의 그 작은 원양어선 기관실 위에서도 늙은 고양이처럼

잠만 잘 잤었다. 그런데 이 푹신한 침대 위에서 불면증에 시달리고 있는 것이다. 잠을 더 자야 했다. 새벽에 아치섬에서 중요한 거래가 있었다. 그리고 그 거래가 끝나기 전에 누군가 죽을 것이다.

(202페이지, 김언수, 「물개여관」 가운데)

그해 K시를 연고지로 둔 야구팀의 성적은 예상 밖이었다. 원년 멤버인 야구팀은

오랜 부진을 겪고 있었고 그해 역시 마찬가지로 비관적인 성적이 예상되었다. 이미 전성기를 지난 팀이라는

것이 공통된 견해였다. 선수들 평균 연령이 높았고, 투수진은

나이가 더 많았고 부진한 실적에 비례해 구단의 투자는 갈수록 줄었다. 하지만 그해 봄 연승을 거두었다. 공공연하게 놀림을 받던 지난해와 완전히 다른 모습이었다. 서른넷에

복부 비만이 뚜렷해진 7번 타자가 홈런을 쳤을 때, 동네에서

함성이 터져나왔다. 그 함성에 김무진의 울음소리가 묻혔다.

(264페이지, 편혜영, 「냉장고」 가운데)

1950년, 대한민국에는 부산과

인근 지역만이 남아있었다. 하지만 이 오래된 국제 항구에서 자본주의를 쥐어짜 내는 건 불가능했다. 부산 최전선 사수 후 도착한 유엔군의 도움으로 서울까지 다시 밀고 올라가 나라를 도로 세울 수 있었다. 몇 해 동안 부산은 미국의 직접적인 통치 하에 놓였다. 바둑, 골프, 낚시를 빼고 가장 큰 인기를 누리는 야구를 제외하고는 부산중부경찰서만큼

도드라진 미국의 잔재를 찾기 어려웠다. 부산국제영화제조차 유럽에 초점을 맞추어 진행되었다.

(308페이지, 마크 폰 슐레겔, 「분홍빛 부산」 가운데)

저를

발견할 수 있는 곳은 무궁무진합니다. 건물 외부에 매달려 마치 벌떼처럼 웅웅 거리는 에어컨 실외기. 아주머니들이 모여 수다를 는 빵집 구석의 UV벌레 퇴치기. 노래 〈작은 것들의 위한 시〉가 반복해서 흘러나오는 라디오. 카메라에

포착된 이미지를 보여주는 휴대전화 스크린. 빨강, 파랑, 초록의 미세한 다이오드. 샤부샤부 식당 식탁의 내장형 전열기. 관절염에 걸린 할머니가 누워서 휴식을 취하는 전기장판. 빨간불이

켜질 때까지 카운트다운하는 교통신호. 음료나 음식이 준비되면 진동과 함께 삐 소리를 내는 동그란 진동벨. 지하상가에서 지친 이들의 종아리를 풀어주는 기계 (제가 없다면 지하상가는

어두운 터널 형태의 화장실에 불과하겠죠.). 휘어진 네온사인과 LED.

자갈치 시장 앞에서 깜박거리는 물고기 떼. BNK부산은행 아트시네마의 주황색 불빛. 매해 12월, 광복로

차 없는 거리를 수놓는 크리스마스 장식과 나무들 사이에서 빛나는 순록. 그리고 상점 창문에 움직이는

글자와 춤추는 전화번호를 표시하는 것도 저예요.

(334페이지, 아말리에 스미스, 「전기가 말하다」 가운데)

떠나기

전, 유리는 나에게 일기장을 갖고 다니라고 했다. 적어도

자기 자신은 찾을 수 있겠죠. 부산항에서 마지막으로 한 말이다. 벌써

일 년이 지났다. 그동안 일기장 따위는 갖고 다닌 기억이 없다. 일기란

가장 일그러진 형태의 노출증이라고 생각한다. 일기를 쓰는 행위에는, 그

내용이 아무리 비밀일지라도, 누군가 읽을 것이라는 희망이 담겨있기 마련이다. 그칠 줄 모르고 자신을 향해 내뱉는 소리나 혼잣말과는 다르다. 일기는

불완전한 상태의 자아가 그 순간에만 드러내는 최대치의 진실을 보여줄 뿐이다. 마치 사무실 창 너머로

보이는 저 바닷물처럼 인간이란 겉으로는 조용해 보이지만, 그 밑을 들여다보면 시시때때로 변화를 멈추지

않는다.

(360페이지, 안드레스 솔라노, 「호수에 던져진 돌이 되리라」 가운데)

여기에

왜 오셨죠. 도착해보니 여기였어요. 여관 앞 골목에 들어서면

맞은편에서 출근 중인 여성들이 걸어오고 긴 다리 교차해 걸으며 도넛 박스에서 도넛 꺼내먹는 그녀들과 서로 길을 비켜주고 가끔은 농담을 나누고 가끔은

말없이 서로의 표정에 패인 구덩이의 깊이만큼 고개 숙여 지나가고 가끔은 단속반이 비자 없는 사람들을 끄집어내고 있었고 그런 날에는 길을 되돌아가

별 볼일 없어 보이는 타워를 중심으로 이리저리 구부러진 공원을 몇 바퀴 돌았다. 오르막길을 오르고 내리막길을

내려가고 언덕의 갈림길이 많은 공원에서 몇 번은 뒤를 돌아보면서 빙글빙글 걸어온 길 위로 자기 자신이 자신의 눈앞에서 자신을 향해 지금의 자신과

똑같은 옷차림으로 걸어오고 있는 꿈에서 깨어나면 사람들이 사라진 옆방에서 오늘은 쫓겨나지 않은 이들이 수치심을 지워내려 안간힘 다해 코를 골아대고

있었고 책상에 앉아 있던 티엔은 두 이모들이 가르쳐 준대로 담배를 입에 물고 불을 붙였다.

(406페이지, 이상우, 「배와 버스가 지나가고」 가운데)

문학 작가들이 쓰는 부산의 이야기들

열 개의 단편 소설과 다섯 편의 시를 수록한 이 책은 2020부산비엔날레 《열 장의 이야기와 다섯 편의 시》를 위해 제작되었다. 광범위한

장르와 세대, 문체를 보여주는 열한 명의 저자들은 부산을 배경으로 탐정물, 스릴러, 공상과학, 역사물

등 다양한 형식 아래 혁명과 젠더, 음식, 사랑에 관한 이야기를

풀어놓는다. 부산에 대한 짧은 이야기를 쓰기 위해 초대된 저자들은 도시를 둘러싸는 가상의 층을 창조했다. 이들 중 일부는 도시를 직접적으로, 다른 일부는 간접적으로 다뤘다.

현대미술과 현대문학의 만남, 문학을 통해 보는 현대미술

2020년 부산비엔날레에

참여하는 70명 이상의 시각 예술가와 음악가들은 이 책에 수록된 글이나 시 가운데 하나를 선택해 그것을

바탕으로 자신의 작업을 제작하거나 기존의 작품을 선택했다. 2020년 부산비엔날레 전시 《열 장의 이야기와

다섯 편의 시》는 부산을 문학과 음악, 시각 예술이라는 만화경을 통해 복합적으로 제시한다. 그 중에 전시의 뼈대나 다름없는 열한 명의 저자들이 집필한 텍스트는 각 장으로 나뉘어 도시의 곳곳으로 퍼져

나갔다. 김숨, 김혜순, 배수아, 마크 폰 슐레겔, 아말리에 스미스,

이상우, 편혜영의 이야기를 담은 일곱 개의 장은 부산현대미술관에 자리한다. 김금희, 박솔뫼, 안드레스

솔라노의 이야기는 부산의 원도심 지역인 중앙동에 다양한 장소들을, 마지막 장인 김언수의 이야기는 영도

항구에 있는 한 창고를 차지하게 되었다. 전시장으로 선정된 공간은 부산의 중요한 역사적 장소들로, 여기에 수록된 이야기의 배경이 되는 경우도 있다. 이 책의 이야기와

전시는 관람객들이 부산의 탐정이 되도록, 그리고 이 도시의 다양한 지역을 탐험하고 재발견할 수 있게

해준다.

목차

야콥

파브리시우스 - 서문

배수아 - 나는 하나의 노래를 가졌다

박솔뫼 - 매일 산책 연습

김혜순 - 오션 뷰 / 고니 / 자갈치

하늘 / 해운대 텍사스 퀸콩 / 피난

김금희

– 크리스마스에는

김숨

– 초록은 슬프다

김언수

– 물개여관

편혜영

– 냉장고

마크

폰 슐레겔 – 분홍빛 부산

아말리에

스미스 – 전기가 말하다

안드레스

솔라노 – 결국엔 우리 모두 호수에 던져진 돌이 되리라

이상우

– 배와 버스가 지나가고

저자 소개

김금희는 1979년 대한민국 부산에서 태어나 인천에서 성장한 소설가이다. 단편집

『센티멘털도 하루 이틀』, 『너무 한낮의 연애』, 『오직

한 사람의 차지』, 장편소설 『경애의 마음』, 중편소설 『나의

사랑, 매기』 등을 출간했다. 신동엽문학상, 젊은작가상 대상, 현대문학상, 우현예술상

등을 받았다.

김언수는 1972년 대한민국 부산에서 태어난 소설가이다. 장편소설 『캐비닛』, 『설계자들』, 『뜨거운 피』 와 소설집 『잽』이 있다. 작가의 작품들은 미국, 프랑스, 독일, 러시아, 일본 등 전 세계 20개국에

번역 출간되었다. 『뜨거운 피』가 한국에서 영화로 제작되었고 『설계자들』이 할리우드에서 영화 제작 중에

있다.

김숨은 1974년 대한민국 울산에서 태어난 소설가이다. 1997년 대전일보

신춘문예에 「느림에 대하여」가, 1998년 문학동네신인상에 「중세의 시간」이 각각 당선되어 등단했다. 장편소설 『철』 『노란 개를 버리러』 『여인들과 진화하는 적들』 『바느질하는 여자』 『L의 운동화』 『한 명』 『흐르는 편지』 『군인이 천사가 되기를 바란 적 있는가』, 『숭고함은 나를 들여다보는 거야』 『너는 너로 살고 있니』, 소설집

『침대』 『간과 쓸개』 『국수』 『당신의 신』 『나는 염소가 처음이야』 『나는 나무를 만질 수 있을까』 등이 있다. 동리문학상, 이상문학상, 현대문학상, 대산문학상, 허균문학작가상 등을 수상했다.

김혜순은 1995년 대한민국 경상북도 울진군에서 태어난 시인이다. 시집 『또

다른 별에서』, 『아버지가 세운 허수아비』, 『어느 별의

지옥』, 『우리들의 』, 『나의 우파니샤드, 서울』, 『불쌍한

사랑기계』, 『달력 공장 공장장님 보세요』, 『한 잔의 붉은

거울』, 『당신의 첫』, 『슬픔치약 거울크림』, 『피어라 돼지』, 『죽음의 자서전』, 『날개환상통』, 시론집 『여성이 글을 쓴다는 것은(연인, 환자, 시인, 그리고 나)『, 『여성, 시하다』, 『여자짐승아시아 하기』,

시산문집 『않아는 이렇게 말했다』 등을 출간했으며, 김수영문학상, 현대시작품상, 소월문학상, 올해의

문학상, 미당문학상, 대산문학상, 이형기문학상, 그리핀 시 문학상을 수상했다.

박솔뫼는 1985년 대한민국 광주에서 태어난 소설가이다. 소설집 『그럼 무얼

부르지』, 『겨울의 눈빛』, 『사랑하는 개』를 비롯해 장편소설

『을』, 『백 행을 쓰고 싶다』, 『도시의 시간』, 『머리부터 천천히』 등을 썼다. 김승옥 문학상과 문지 문학상, 김현 문학패를 수상하였다.

배수아는 1965년 대한민국 서울에서 태어난 소설가이자 번역가이다. 1993년

첫 단편 이후로 지금까지 꾸준히 장편과 단편, 에세이 등을 발표해왔고,

2001년 베를린에 체류한 계기로 독일어를 배워 번역가로도 활동한다. W. G. 제발트, 카프카, 헤르만 헤세, 발저

로베르트, 페르난도 페소아, 클라리시 리스펙트로 등을 한국어로

번역했다. 2018년 단편집 『뱀과 물』을 출간한 이후로 자신의 작품을 직접 낭송극으로 만들어 수 차례

공연을 했다. 가장 최근 발표한 작품은 『멀리있다 우루는 늦을 것이다』, 베르너 프리치 감독의 필름 포엠 〈FAUST SONNENGESANG〉

프로젝트를 함께 하고 있으며 〈FAUST SONNENGESANG〉

3(2018)편과 4(2020)편에 낭송배우로 출현했다.

안드레스

펠리페 솔라노는 1977년 콜롬비아에서 태어난 소설가이다. 『나를

구해줘, 조 루이스』, 『쿠에르보 형제들』, 『네온의 묘지』를 출간했다. 또한 한국에서 6개월 간 일한 경험을 바탕으로 쓴 에세이 『최저 임금으로 살아가기』, 한국에서의

삶을 그린 논픽션 『외줄 위에서 본 한국』은 2016년 콜롬비아 도서상을 수상하였고, 2018년 『한국에 삽니다』로 번역되었다. 또한 영국 문학 잡지인

그란타의 ‘스페인권 최고의 젊은 작가’ 중 하나로 선정되었다.

마크

폰 슐레겔은 1967년 미국 뉴욕에서 태어났으며, 현재 독일

쾰른에서 거주중인 미국/아일랜드 국적의 소설가이다. 데뷔작

『베누시아(Venusia)』는 제임스 팁트리 주니어상에서 SF 부문

수상 후보에 올랐다. 실험적인 공상과학, 문학 이론, 예술에 대한 글은 독립 출판계에서 지속적으로 출간된다.

아말리에

스미스는 1985년 덴마크에서 태어난 작가이자 시각예술가이다. 2010년부터 7권의 하이브리드-소설책을 출간했으며, 대표작으로는 『Marble』을 꼽을 수 있다. 작가의 작품은 물질과 관념의 뒤얽힌 것들을 조사하며, 덴마크 섬에

있는 육식 식물, 디지털 구조로서의 직물, 인공적 삶의 선구자로서의

고대 테라코타 조각상 등과 같은 주제를 다룬다.

이상우는 1988년 대한민국 인천에서 태어난 소설가이다. 『프리즘』, 『warp』, 『두 사람이

걸어가』를 발표한 바 있다.

편혜영은 1972년 대한민국 서울에서 태어난 소설가이다. 소설집 『아오이가든』

『사육장 쪽으로』, 『저녁의 구애』, 『밤이 지나간다』, 장편소설 『재와 빨강』, 『서쪽 숲에 갔다』, 『선의 법칙』, 『홀』, 『죽은

자로 하여금』 등이 있다. 한국일보문학상, 이효석문학상, 오늘의 젊은 예술가상, 젊은작가상,

동인문학상, 이상문학상, 현대문학상, 셜리 잭슨상을 수상했다.

책 속에서

파도가

점점 밀려와 마침내 우리의 형체를 완전히 집어삼킨다. 우리는 알아차리지 못한다. 단지, 나는 하나의 노래를 가졌다.

나는 하나의 춤을 가졌다. 나는 하나의 바다를 가졌다. 빛이

산산이 부숴지는 수면 위로 흰 새의 형태를 가진 목소리가 날아간다. 그날 바닷가에서, 죽기 전의 싱그러운 젊은 처녀인 친척 여자에게, 나는 입맞추었던가. 구부러진 가운데 손가락을 가졌으며, 파도처럼 부서지는 웃음소리와

함께 집을 나갔던 내 최초의 여인, 그녀는 나를 알아차리지 못한다. 대신

웃음을 멈추지 않으면서, 해변의 새들을 향해서 발길을 돌린다. 그러나

새를 보고 있는건 아니다. 그녀는 아무것도 보고 있지 않다. 엄마. 내 입에서는 생애 최초의 말이 흘러나오지만, 나와 그녀, 둘다 그것을 알아차리지 못한다.

(30페이지, 배수아, 「나는 하나의 노래를 가졌다」 가운데)

술을

마시면 잠이 들어버리는 사람 또 다른 어떤 사람은 술을 마시고 잠들면 금세 잠에서 깨어버리는 사람. 바의

주인은 끝까지 점잖게 자리를 정리하고 선물로 꼬냑을 한 병 두고 갔다. 꼬냑에 대한 설명과 함께 그는

쓰레기를 손에 들고 나갔다. 나는 최선생의 거실에서 자겠다고 하였다.

이를 닦고 나와 최선생과 나란히 소파에 앉았다. 우리는 보리차를 마시며 텔레비전에서 나오는

영화를 보았다. 영화와 영화 사이 광고는 길고 나는 저 감독의 다른 영화를 본 적이 있다고 말하며 영화

줄거리를 설명하려 하였지만 이미 본 영화의 내용을 정확히 설명하는 것이 생각보다 어렵다는 것을 나는 그 때 알게 되었다. 내가 설명을 시작한 영화는 자주 막히고 이야기는 뜸을 들이고 주인공들은 무엇을 할지 몰라 멈췄다가 어색하게

움직였다가 그런 식으로 덜컹거렸다. 이야기를 얼버무리다 영화는 다시 시작하였고 나는 다음 광고쯤 잠이

들었다.

(42페이지, 박솔뫼, 「매일 산책 연습」 가운데)

고향으로

돌아가는 대열에서 낙오한 흰 고니가

부산야생동물치료센터에

왔다

얼굴에

흰 천을 씌우고

상한

날개를 잘라야 했다

날개를

자르자 흰 고니는 더 이상 먹지 않았다

하는

수 없이 눈을 가리고 주둥이를 묶고

그

사이로 미음을 집어넣었다

(80페이지, 김혜순, 「고니」 가운데)

SNS에서 맛집 알파고 얘기가 퍼진 건 지난여름부터였다. 맛집 알파고의 활동을 요약하면 이렇다. 사람들이 트위터 멘션이나

댓글로 음식 사진을 보내면 상호를 맞힌다. 물론 보낸 사람은 사진에 대한 힌트를 전혀 주지 않는다. 예를 들면 다를 것 없는 떡볶이 떡과 다를 것 없는 어묵, 평범하기

그지없는 고추장 양념의 색과 그릇을 보고도 M대학 인근의 엄마손 떡볶이입니다, 하고 답하는 것이다. 정확도는 놀랍게도 99.9퍼센트였다.

(102페이지, 김금희, 「크리스마스에는」 가운데)

부산

남포동 미도리마치¹에 내 친구들이 있다고 알려준 이는, 싱가포르

연합군 포로수용소에서 사귄 여자애다. 그녀는 보름 전 불쑥 날 찾아왔다. “9년 만에 고향집에 갔는데 어머니는 돌아가시고 아버지는 날 못

알아보더라. 동생들은 쫄쫄 굶고 있고.” 그녀는 양산² 내 고향집 마루에 드러누워 흘러가는 구름을 바라보며 말했다. 엄마는

똥지게를 지고 마늘밭에 거름을 주러 갔다. 그녀는 내 친구들이 미도리마치에 있는 걸 어떻게 알았을까. 미도리마치, 미도리, 미도리…… 미도리는 초록이다. 위안소에 미도리라는 이름을 가진 여자애가 있어서

나는 그 뜻을 알고 있다.

(170페이지, 김숨, 「초록은 슬프다」 가운데)

철판을

때리는 망치질 소리에 수레는 눈을 떴다.

새벽

두시였다. 깡깡! 깡깡! 리듬을

타는 힘차고 규칙적인 망치질 소리. 선박 수리 조선소에서 새벽 교대조로 일하는 깡깡이 아줌마들의 첫

망치질 소리일 것이다. ‘제발 잠 좀 자자. 뭘 얼마나 잘

살겠다고 꼭두새벽부터 망치질이냐’, 베개 속으로 더 깊이 머리를 파묻으며 수레가 구시렁거렸다. 하지만 잠은 이미 깨버렸다. 몇 시간이나 잠들었던 것일까. 한 시간? 두 시간? 요즘엔

엉망이 되도록 술을 마시고 엎어져도 좀처럼 깊은 잠을 이루지 못한다. 이른 봄, 호수 수면에 남은 마지막 살얼음판처럼 잠은 너무나 얇고 아슬아슬해서 작은 진동이나 소음에도 쉽게 깨져버린다. 어처구니 없는 일이라고 수레는 생각했다. 베트콩들이 밤새도록 포탄을

쏘아대던 밀림에서도 잘 잤고, 극성맞은 거머리와 모기떼가 들끓는 진흙탕 참호 속에서도 판초우의를 뒤집어쓰고

잘 잤었다. 10미터짜리 파도가 연신 덮쳐대던 태평양의 그 작은 원양어선 기관실 위에서도 늙은 고양이처럼

잠만 잘 잤었다. 그런데 이 푹신한 침대 위에서 불면증에 시달리고 있는 것이다. 잠을 더 자야 했다. 새벽에 아치섬에서 중요한 거래가 있었다. 그리고 그 거래가 끝나기 전에 누군가 죽을 것이다.

(202페이지, 김언수, 「물개여관」 가운데)

그해 K시를 연고지로 둔 야구팀의 성적은 예상 밖이었다. 원년 멤버인 야구팀은

오랜 부진을 겪고 있었고 그해 역시 마찬가지로 비관적인 성적이 예상되었다. 이미 전성기를 지난 팀이라는

것이 공통된 견해였다. 선수들 평균 연령이 높았고, 투수진은

나이가 더 많았고 부진한 실적에 비례해 구단의 투자는 갈수록 줄었다. 하지만 그해 봄 연승을 거두었다. 공공연하게 놀림을 받던 지난해와 완전히 다른 모습이었다. 서른넷에

복부 비만이 뚜렷해진 7번 타자가 홈런을 쳤을 때, 동네에서

함성이 터져나왔다. 그 함성에 김무진의 울음소리가 묻혔다.

(264페이지, 편혜영, 「냉장고」 가운데)

1950년, 대한민국에는 부산과

인근 지역만이 남아있었다. 하지만 이 오래된 국제 항구에서 자본주의를 쥐어짜 내는 건 불가능했다. 부산 최전선 사수 후 도착한 유엔군의 도움으로 서울까지 다시 밀고 올라가 나라를 도로 세울 수 있었다. 몇 해 동안 부산은 미국의 직접적인 통치 하에 놓였다. 바둑, 골프, 낚시를 빼고 가장 큰 인기를 누리는 야구를 제외하고는 부산중부경찰서만큼

도드라진 미국의 잔재를 찾기 어려웠다. 부산국제영화제조차 유럽에 초점을 맞추어 진행되었다.

(308페이지, 마크 폰 슐레겔, 「분홍빛 부산」 가운데)

저를

발견할 수 있는 곳은 무궁무진합니다. 건물 외부에 매달려 마치 벌떼처럼 웅웅 거리는 에어컨 실외기. 아주머니들이 모여 수다를 는 빵집 구석의 UV벌레 퇴치기. 노래 〈작은 것들의 위한 시〉가 반복해서 흘러나오는 라디오. 카메라에

포착된 이미지를 보여주는 휴대전화 스크린. 빨강, 파랑, 초록의 미세한 다이오드. 샤부샤부 식당 식탁의 내장형 전열기. 관절염에 걸린 할머니가 누워서 휴식을 취하는 전기장판. 빨간불이

켜질 때까지 카운트다운하는 교통신호. 음료나 음식이 준비되면 진동과 함께 삐 소리를 내는 동그란 진동벨. 지하상가에서 지친 이들의 종아리를 풀어주는 기계 (제가 없다면 지하상가는

어두운 터널 형태의 화장실에 불과하겠죠.). 휘어진 네온사인과 LED.

자갈치 시장 앞에서 깜박거리는 물고기 떼. BNK부산은행 아트시네마의 주황색 불빛. 매해 12월, 광복로

차 없는 거리를 수놓는 크리스마스 장식과 나무들 사이에서 빛나는 순록. 그리고 상점 창문에 움직이는

글자와 춤추는 전화번호를 표시하는 것도 저예요.

(334페이지, 아말리에 스미스, 「전기가 말하다」 가운데)

떠나기

전, 유리는 나에게 일기장을 갖고 다니라고 했다. 적어도

자기 자신은 찾을 수 있겠죠. 부산항에서 마지막으로 한 말이다. 벌써

일 년이 지났다. 그동안 일기장 따위는 갖고 다닌 기억이 없다. 일기란

가장 일그러진 형태의 노출증이라고 생각한다. 일기를 쓰는 행위에는, 그

내용이 아무리 비밀일지라도, 누군가 읽을 것이라는 희망이 담겨있기 마련이다. 그칠 줄 모르고 자신을 향해 내뱉는 소리나 혼잣말과는 다르다. 일기는

불완전한 상태의 자아가 그 순간에만 드러내는 최대치의 진실을 보여줄 뿐이다. 마치 사무실 창 너머로

보이는 저 바닷물처럼 인간이란 겉으로는 조용해 보이지만, 그 밑을 들여다보면 시시때때로 변화를 멈추지

않는다.

(360페이지, 안드레스 솔라노, 「호수에 던져진 돌이 되리라」 가운데)

여기에

왜 오셨죠. 도착해보니 여기였어요. 여관 앞 골목에 들어서면

맞은편에서 출근 중인 여성들이 걸어오고 긴 다리 교차해 걸으며 도넛 박스에서 도넛 꺼내먹는 그녀들과 서로 길을 비켜주고 가끔은 농담을 나누고 가끔은

말없이 서로의 표정에 패인 구덩이의 깊이만큼 고개 숙여 지나가고 가끔은 단속반이 비자 없는 사람들을 끄집어내고 있었고 그런 날에는 길을 되돌아가

별 볼일 없어 보이는 타워를 중심으로 이리저리 구부러진 공원을 몇 바퀴 돌았다. 오르막길을 오르고 내리막길을

내려가고 언덕의 갈림길이 많은 공원에서 몇 번은 뒤를 돌아보면서 빙글빙글 걸어온 길 위로 자기 자신이 자신의 눈앞에서 자신을 향해 지금의 자신과

똑같은 옷차림으로 걸어오고 있는 꿈에서 깨어나면 사람들이 사라진 옆방에서 오늘은 쫓겨나지 않은 이들이 수치심을 지워내려 안간힘 다해 코를 골아대고

있었고 책상에 앉아 있던 티엔은 두 이모들이 가르쳐 준대로 담배를 입에 물고 불을 붙였다.

(406페이지, 이상우, 「배와 버스가 지나가고」 가운데)

↧

↧

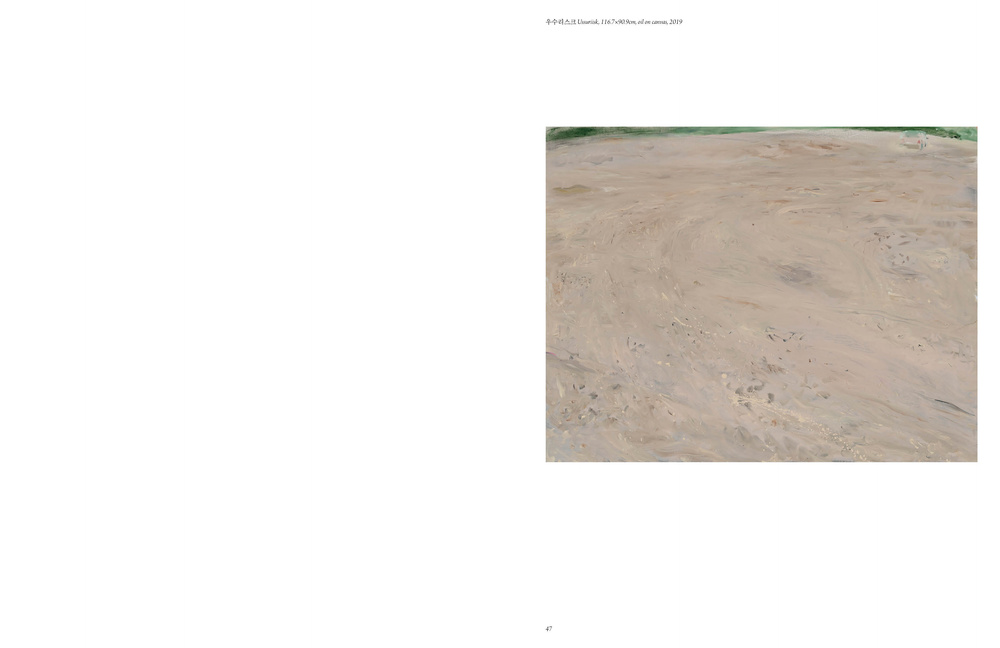

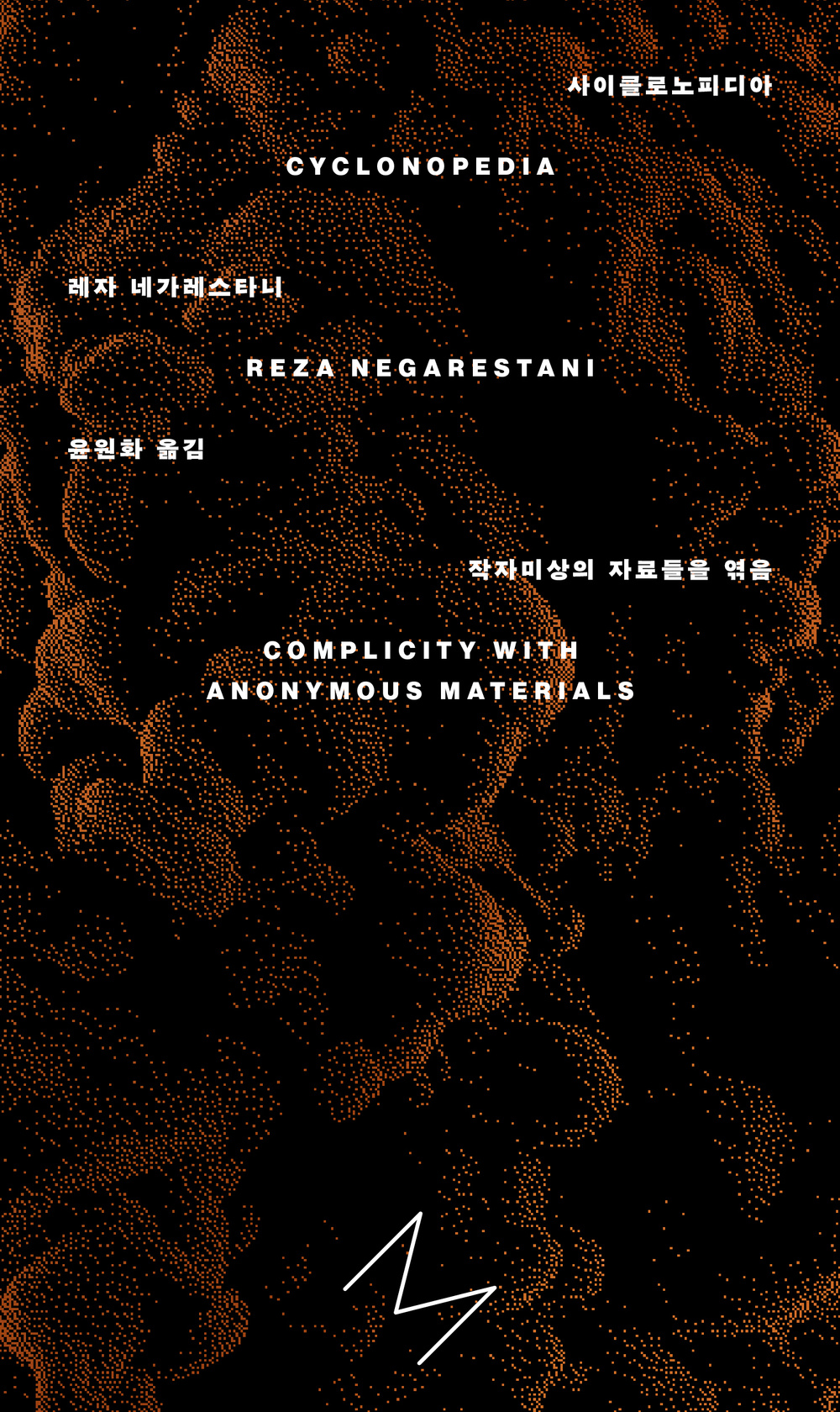

FEUILLES

FEUILLES

엄유정 Yu Jeong Eom

2020년 9월 1일 발행글: 안소연

디자인: 신신ISBN 979-1190-434065 (03600)225x300mm / 224 페이지값 35,000원

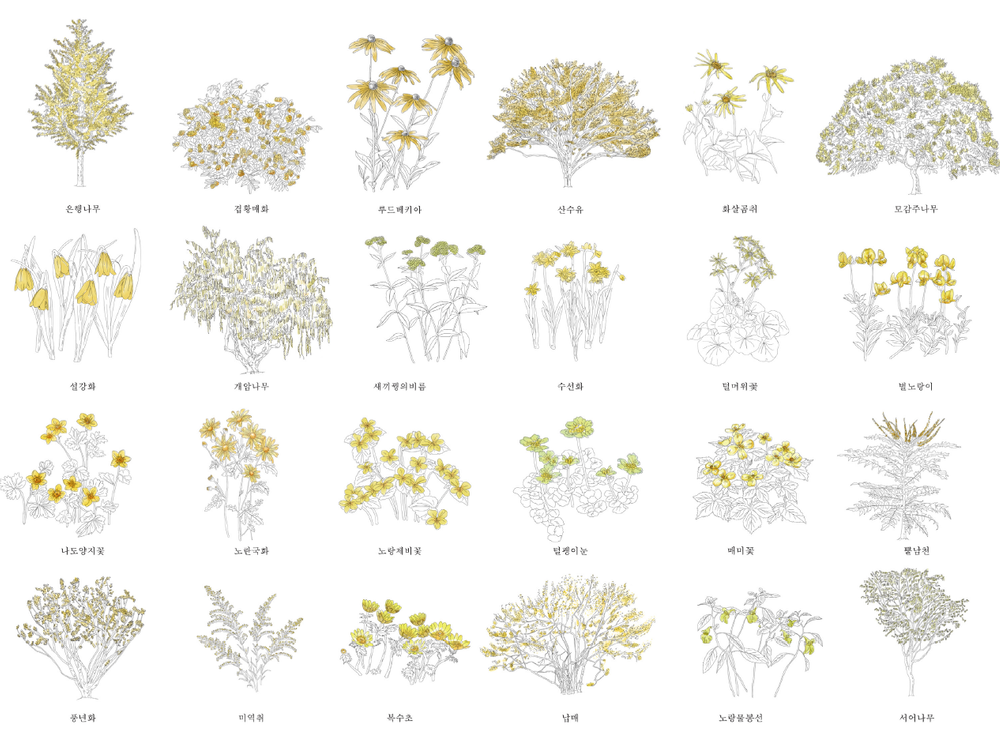

![]() 엄유정 작가의 112점의 식물 그림이 수록된 그림 책입니다.

엄유정 작가의 112점의 식물 그림이 수록된 그림 책입니다.

![]()

![]()

![]()

엄유정 작가의 112점의 식물 그림이 수록된 그림 책입니다.

엄유정 작가의 112점의 식물 그림이 수록된 그림 책입니다.

↧

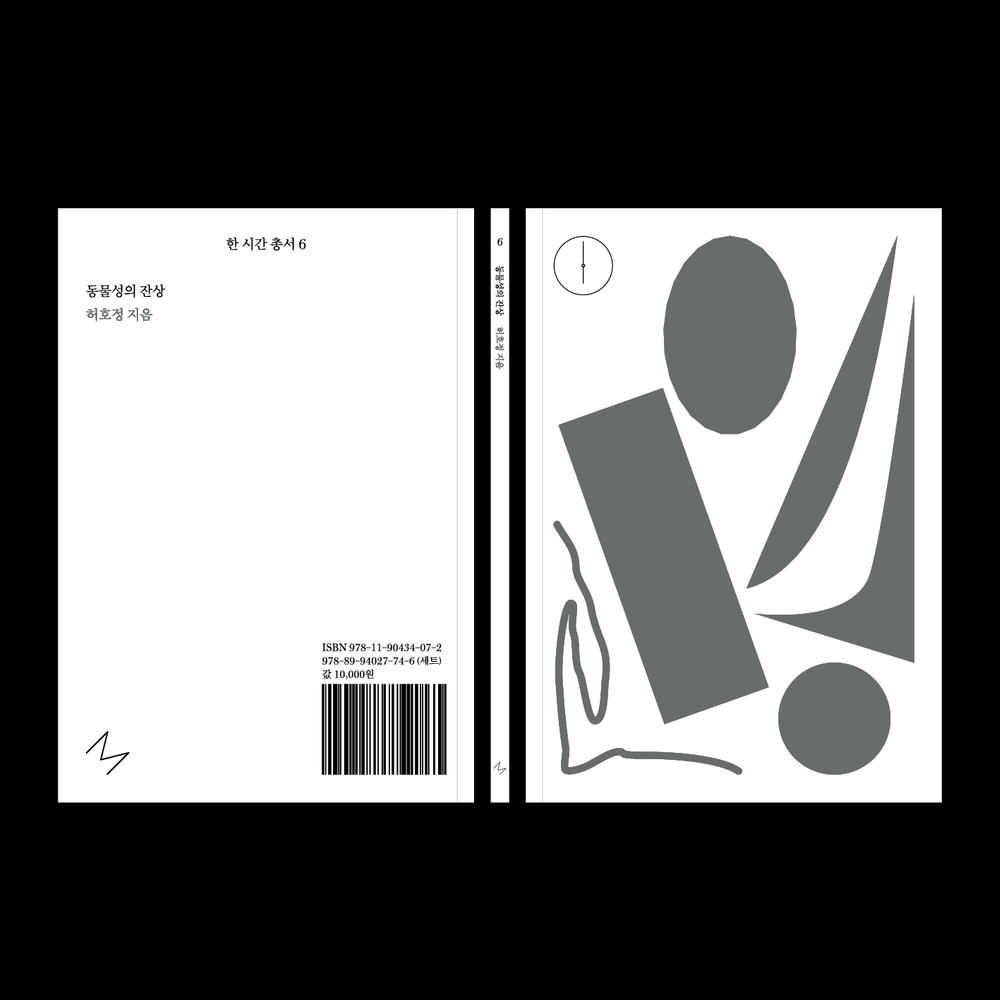

[한시간총서 6] 동물성의 잔상들

[한시간총서 6] 동물성의 잔상들

![]() 허호정 지음

구정연 편집미디어버스 발행강문식 디자인2020년 10월 1일 발행ISBN

979-11-90434-07- 2978–89–94027–74–6 (세트)100x150mm / 60페이지값 10,000원

책 소개

이 책은 미술비평가이자 기획자 허호정이 2019년 11월 기획한 전시(《동물성 루프》, 이민주와

공동 기획, 박보나, 임정수, 차미혜, 하상현 참여)의

이전과 이후를 다시 엮은 결과물이다. 저자는 과거의 기록물들로부터 이미지가 현재화될 수 있는 방식에

대해 질문한다. 더 이상 실황으로 공연되지 않거나, 이미

파기되어 흔적만 남은 작품, 직접 몸으로 경험하지 못하며 역사상의 기록으로만 남는 이미지들을 현재에

마주할 때, 현존의 경험에 대비되어 그 위상을 가늠하게 되는 기록/이미지들의

가능성을 생각한다. 여기서 실황, 현존, 살아 있음과 그에 대비되는 죽음, 사후성 등의 개념적 이해는 ‘동물성’이라는 단어를 중심으로 재배치된다.

이때, 퍼포먼스 담론 안에서 기록물에 관한 논의를 참조한다. 그리고 전시

《동물성

루프》를 통해 던졌던 퍼포먼스와 도큐멘테이션의 관계에 관한 물음을 다시 한번 정리한다. 이야기는

퍼포먼스에 국한되지 않으며, 생생하지 못하고 열화 되었으며 실효가 없다고 간주되는 과거의 이미지들이

현재의 ‘읽기’를 통해 그 자신의 위상을 확인하는 과정을

따라간다. 그리하여 이 책은 ‘동물성’이라는 단어가 직관적으로 제시하는 현존의 생생한 살아있음을 반문하고, ‘잔상’으로 남은 기록과 흔적을 조명한다.

저자소개

문학과 미술이론을 공부했다. 비평적 글쓰기와 미술사 서술을 고민한다. 이미지의 발생과 전시의 경험을 모색한다. 「전시

경험의 시세: 낙차를 견주기, Exhibition of

Exhibition of Exhibition」(크리틱칼, 2018), 「망각의 요구」(계간시청각, 2018), 「병에 ‘대하여’ 말하는 이미지」 (SEMINAR, 2020) 등을

쓰고, 전시 《내 눈이 가늘어진다》 (합정지구, 2019)를 협력 기획, 《동물성

루프》 (공-원, 2019)를 공동

기획했다.

책 속에서

지금의 글쓰기는 «동물성 루프»로부터 출발한다. 그러나 나는 전시 이전과 이후를 다시 엮으려 한다. 그리고 전시와 퍼포먼스 담론의 영역을 넘어서는 데로부터 이야기의 물꼬를 튼다. 여기서 굳이 선별된 ‘퍼포먼스’라는 장르, 시간–기반 예술의 매체 특정적 정황은 주변적으로만 다뤄질 뿐 이 글의 논점에 해당하지 않는다. 앞서 서술된 모든 문장에서 ‘퍼포먼스’를 지우고 그 자리를 다른 것으로 채워도 질문은 유효하다.

그러니까 과거의, 이미 존재했던(혹은 이미 끝난), 지금은 ‘살아 있지 않은’ 이미지를 보는 경험에 대해 말해보자. 이 글은 어떤 전시의 사후적(posthumous) 작업이자, 동시에 어떤 종류의 사후성(after-life)과 관계하는 이미지의 발생을 다룬다. 이를 위해 이미지가 기록과 언어를 선회하여 발생하는 지점을 파편적으로 접근한다. 그리고 ‘이미지’ 경험, 그 시각적(visual) 경험이 ‘무엇의 효과’로 서술되기보다 그 자체의 힘을 마련하는 지점에 주목하고자 한다. 이어지는 글은 다음의 질문에 대한 답을 시도한다. 과거 · 죽음 · 역사에 귀속하는 것은 어떻게 현재의 이미지로서 발생하고 감각되는가? (8페이지)마리나 아브라모비치가 작가 자신의 이전 퍼포먼스 및 다른 역사적 퍼포먼스를 재연한 ‹Seven Easy Pieces›(2005)에서, 퍼포먼스 도큐멘테이션은 과거의 ‘그’ 퍼포먼스의 유일한 힌트가 됨으로써 실황 공연의 보충물이 아닌 다른 위상을 점한다. 도큐멘테이션은 실제 ‘그’ 퍼포먼스가 어떤 물리적 조건 안에서 행해졌는지 알려주는 여타의 정보가 극히 제한된 경우—이를 테면, 남은 ‘정보’는 사진 한 장이 전부인 발리 엑스포트의 ‹Action Pants: Genital Panic›(1969)—에 오로지 이미지로써 다른 정황을 상상하고 독해하며 재설정하도록 만든다. 결국, 아브라모비치가 ‘재연’과 ‘재현’의 문법으로 과거의 퍼포먼스를 수행한 ‹Seven Easy Pieces›는 실황 공연의 유동적인 상태와, 과거 작품을 재맥락화하면서 그 나름의 고정된 구조를 갖추게 된다. 이에 대해 유동적인 것과 구조적인 것의 이중적—양립 불가능한(incompatible)—상황을 지적할 수 있다.16 여기서 도큐멘테이션은 과연 퍼포먼스가 특정한 시점에만 존재하는, 휘발되고 한시적인, 유동적인(mobilized) 특성을 갖는다고 말할 수 있는지를 역설적으로 묻는다. (25페이지)

허호정 지음

구정연 편집미디어버스 발행강문식 디자인2020년 10월 1일 발행ISBN

979-11-90434-07- 2978–89–94027–74–6 (세트)100x150mm / 60페이지값 10,000원

책 소개

이 책은 미술비평가이자 기획자 허호정이 2019년 11월 기획한 전시(《동물성 루프》, 이민주와

공동 기획, 박보나, 임정수, 차미혜, 하상현 참여)의

이전과 이후를 다시 엮은 결과물이다. 저자는 과거의 기록물들로부터 이미지가 현재화될 수 있는 방식에

대해 질문한다. 더 이상 실황으로 공연되지 않거나, 이미

파기되어 흔적만 남은 작품, 직접 몸으로 경험하지 못하며 역사상의 기록으로만 남는 이미지들을 현재에

마주할 때, 현존의 경험에 대비되어 그 위상을 가늠하게 되는 기록/이미지들의

가능성을 생각한다. 여기서 실황, 현존, 살아 있음과 그에 대비되는 죽음, 사후성 등의 개념적 이해는 ‘동물성’이라는 단어를 중심으로 재배치된다.

이때, 퍼포먼스 담론 안에서 기록물에 관한 논의를 참조한다. 그리고 전시

《동물성

루프》를 통해 던졌던 퍼포먼스와 도큐멘테이션의 관계에 관한 물음을 다시 한번 정리한다. 이야기는

퍼포먼스에 국한되지 않으며, 생생하지 못하고 열화 되었으며 실효가 없다고 간주되는 과거의 이미지들이

현재의 ‘읽기’를 통해 그 자신의 위상을 확인하는 과정을

따라간다. 그리하여 이 책은 ‘동물성’이라는 단어가 직관적으로 제시하는 현존의 생생한 살아있음을 반문하고, ‘잔상’으로 남은 기록과 흔적을 조명한다.

저자소개

문학과 미술이론을 공부했다. 비평적 글쓰기와 미술사 서술을 고민한다. 이미지의 발생과 전시의 경험을 모색한다. 「전시

경험의 시세: 낙차를 견주기, Exhibition of

Exhibition of Exhibition」(크리틱칼, 2018), 「망각의 요구」(계간시청각, 2018), 「병에 ‘대하여’ 말하는 이미지」 (SEMINAR, 2020) 등을

쓰고, 전시 《내 눈이 가늘어진다》 (합정지구, 2019)를 협력 기획, 《동물성

루프》 (공-원, 2019)를 공동

기획했다.

책 속에서

지금의 글쓰기는 «동물성 루프»로부터 출발한다. 그러나 나는 전시 이전과 이후를 다시 엮으려 한다. 그리고 전시와 퍼포먼스 담론의 영역을 넘어서는 데로부터 이야기의 물꼬를 튼다. 여기서 굳이 선별된 ‘퍼포먼스’라는 장르, 시간–기반 예술의 매체 특정적 정황은 주변적으로만 다뤄질 뿐 이 글의 논점에 해당하지 않는다. 앞서 서술된 모든 문장에서 ‘퍼포먼스’를 지우고 그 자리를 다른 것으로 채워도 질문은 유효하다.

그러니까 과거의, 이미 존재했던(혹은 이미 끝난), 지금은 ‘살아 있지 않은’ 이미지를 보는 경험에 대해 말해보자. 이 글은 어떤 전시의 사후적(posthumous) 작업이자, 동시에 어떤 종류의 사후성(after-life)과 관계하는 이미지의 발생을 다룬다. 이를 위해 이미지가 기록과 언어를 선회하여 발생하는 지점을 파편적으로 접근한다. 그리고 ‘이미지’ 경험, 그 시각적(visual) 경험이 ‘무엇의 효과’로 서술되기보다 그 자체의 힘을 마련하는 지점에 주목하고자 한다. 이어지는 글은 다음의 질문에 대한 답을 시도한다. 과거 · 죽음 · 역사에 귀속하는 것은 어떻게 현재의 이미지로서 발생하고 감각되는가? (8페이지)마리나 아브라모비치가 작가 자신의 이전 퍼포먼스 및 다른 역사적 퍼포먼스를 재연한 ‹Seven Easy Pieces›(2005)에서, 퍼포먼스 도큐멘테이션은 과거의 ‘그’ 퍼포먼스의 유일한 힌트가 됨으로써 실황 공연의 보충물이 아닌 다른 위상을 점한다. 도큐멘테이션은 실제 ‘그’ 퍼포먼스가 어떤 물리적 조건 안에서 행해졌는지 알려주는 여타의 정보가 극히 제한된 경우—이를 테면, 남은 ‘정보’는 사진 한 장이 전부인 발리 엑스포트의 ‹Action Pants: Genital Panic›(1969)—에 오로지 이미지로써 다른 정황을 상상하고 독해하며 재설정하도록 만든다. 결국, 아브라모비치가 ‘재연’과 ‘재현’의 문법으로 과거의 퍼포먼스를 수행한 ‹Seven Easy Pieces›는 실황 공연의 유동적인 상태와, 과거 작품을 재맥락화하면서 그 나름의 고정된 구조를 갖추게 된다. 이에 대해 유동적인 것과 구조적인 것의 이중적—양립 불가능한(incompatible)—상황을 지적할 수 있다.16 여기서 도큐멘테이션은 과연 퍼포먼스가 특정한 시점에만 존재하는, 휘발되고 한시적인, 유동적인(mobilized) 특성을 갖는다고 말할 수 있는지를 역설적으로 묻는다. (25페이지)

![]()

허호정 지음

구정연 편집미디어버스 발행강문식 디자인2020년 10월 1일 발행ISBN

979-11-90434-07- 2978–89–94027–74–6 (세트)100x150mm / 60페이지값 10,000원

책 소개

이 책은 미술비평가이자 기획자 허호정이 2019년 11월 기획한 전시(《동물성 루프》, 이민주와

공동 기획, 박보나, 임정수, 차미혜, 하상현 참여)의

이전과 이후를 다시 엮은 결과물이다. 저자는 과거의 기록물들로부터 이미지가 현재화될 수 있는 방식에

대해 질문한다. 더 이상 실황으로 공연되지 않거나, 이미

파기되어 흔적만 남은 작품, 직접 몸으로 경험하지 못하며 역사상의 기록으로만 남는 이미지들을 현재에

마주할 때, 현존의 경험에 대비되어 그 위상을 가늠하게 되는 기록/이미지들의

가능성을 생각한다. 여기서 실황, 현존, 살아 있음과 그에 대비되는 죽음, 사후성 등의 개념적 이해는 ‘동물성’이라는 단어를 중심으로 재배치된다.

이때, 퍼포먼스 담론 안에서 기록물에 관한 논의를 참조한다. 그리고 전시

《동물성

루프》를 통해 던졌던 퍼포먼스와 도큐멘테이션의 관계에 관한 물음을 다시 한번 정리한다. 이야기는

퍼포먼스에 국한되지 않으며, 생생하지 못하고 열화 되었으며 실효가 없다고 간주되는 과거의 이미지들이

현재의 ‘읽기’를 통해 그 자신의 위상을 확인하는 과정을

따라간다. 그리하여 이 책은 ‘동물성’이라는 단어가 직관적으로 제시하는 현존의 생생한 살아있음을 반문하고, ‘잔상’으로 남은 기록과 흔적을 조명한다.

저자소개

문학과 미술이론을 공부했다. 비평적 글쓰기와 미술사 서술을 고민한다. 이미지의 발생과 전시의 경험을 모색한다. 「전시

경험의 시세: 낙차를 견주기, Exhibition of

Exhibition of Exhibition」(크리틱칼, 2018), 「망각의 요구」(계간시청각, 2018), 「병에 ‘대하여’ 말하는 이미지」 (SEMINAR, 2020) 등을

쓰고, 전시 《내 눈이 가늘어진다》 (합정지구, 2019)를 협력 기획, 《동물성

루프》 (공-원, 2019)를 공동

기획했다.

책 속에서

지금의 글쓰기는 «동물성 루프»로부터 출발한다. 그러나 나는 전시 이전과 이후를 다시 엮으려 한다. 그리고 전시와 퍼포먼스 담론의 영역을 넘어서는 데로부터 이야기의 물꼬를 튼다. 여기서 굳이 선별된 ‘퍼포먼스’라는 장르, 시간–기반 예술의 매체 특정적 정황은 주변적으로만 다뤄질 뿐 이 글의 논점에 해당하지 않는다. 앞서 서술된 모든 문장에서 ‘퍼포먼스’를 지우고 그 자리를 다른 것으로 채워도 질문은 유효하다.

그러니까 과거의, 이미 존재했던(혹은 이미 끝난), 지금은 ‘살아 있지 않은’ 이미지를 보는 경험에 대해 말해보자. 이 글은 어떤 전시의 사후적(posthumous) 작업이자, 동시에 어떤 종류의 사후성(after-life)과 관계하는 이미지의 발생을 다룬다. 이를 위해 이미지가 기록과 언어를 선회하여 발생하는 지점을 파편적으로 접근한다. 그리고 ‘이미지’ 경험, 그 시각적(visual) 경험이 ‘무엇의 효과’로 서술되기보다 그 자체의 힘을 마련하는 지점에 주목하고자 한다. 이어지는 글은 다음의 질문에 대한 답을 시도한다. 과거 · 죽음 · 역사에 귀속하는 것은 어떻게 현재의 이미지로서 발생하고 감각되는가? (8페이지)마리나 아브라모비치가 작가 자신의 이전 퍼포먼스 및 다른 역사적 퍼포먼스를 재연한 ‹Seven Easy Pieces›(2005)에서, 퍼포먼스 도큐멘테이션은 과거의 ‘그’ 퍼포먼스의 유일한 힌트가 됨으로써 실황 공연의 보충물이 아닌 다른 위상을 점한다. 도큐멘테이션은 실제 ‘그’ 퍼포먼스가 어떤 물리적 조건 안에서 행해졌는지 알려주는 여타의 정보가 극히 제한된 경우—이를 테면, 남은 ‘정보’는 사진 한 장이 전부인 발리 엑스포트의 ‹Action Pants: Genital Panic›(1969)—에 오로지 이미지로써 다른 정황을 상상하고 독해하며 재설정하도록 만든다. 결국, 아브라모비치가 ‘재연’과 ‘재현’의 문법으로 과거의 퍼포먼스를 수행한 ‹Seven Easy Pieces›는 실황 공연의 유동적인 상태와, 과거 작품을 재맥락화하면서 그 나름의 고정된 구조를 갖추게 된다. 이에 대해 유동적인 것과 구조적인 것의 이중적—양립 불가능한(incompatible)—상황을 지적할 수 있다.16 여기서 도큐멘테이션은 과연 퍼포먼스가 특정한 시점에만 존재하는, 휘발되고 한시적인, 유동적인(mobilized) 특성을 갖는다고 말할 수 있는지를 역설적으로 묻는다. (25페이지)

허호정 지음

구정연 편집미디어버스 발행강문식 디자인2020년 10월 1일 발행ISBN

979-11-90434-07- 2978–89–94027–74–6 (세트)100x150mm / 60페이지값 10,000원

책 소개

이 책은 미술비평가이자 기획자 허호정이 2019년 11월 기획한 전시(《동물성 루프》, 이민주와

공동 기획, 박보나, 임정수, 차미혜, 하상현 참여)의

이전과 이후를 다시 엮은 결과물이다. 저자는 과거의 기록물들로부터 이미지가 현재화될 수 있는 방식에

대해 질문한다. 더 이상 실황으로 공연되지 않거나, 이미

파기되어 흔적만 남은 작품, 직접 몸으로 경험하지 못하며 역사상의 기록으로만 남는 이미지들을 현재에

마주할 때, 현존의 경험에 대비되어 그 위상을 가늠하게 되는 기록/이미지들의

가능성을 생각한다. 여기서 실황, 현존, 살아 있음과 그에 대비되는 죽음, 사후성 등의 개념적 이해는 ‘동물성’이라는 단어를 중심으로 재배치된다.

이때, 퍼포먼스 담론 안에서 기록물에 관한 논의를 참조한다. 그리고 전시

《동물성

루프》를 통해 던졌던 퍼포먼스와 도큐멘테이션의 관계에 관한 물음을 다시 한번 정리한다. 이야기는

퍼포먼스에 국한되지 않으며, 생생하지 못하고 열화 되었으며 실효가 없다고 간주되는 과거의 이미지들이

현재의 ‘읽기’를 통해 그 자신의 위상을 확인하는 과정을

따라간다. 그리하여 이 책은 ‘동물성’이라는 단어가 직관적으로 제시하는 현존의 생생한 살아있음을 반문하고, ‘잔상’으로 남은 기록과 흔적을 조명한다.

저자소개

문학과 미술이론을 공부했다. 비평적 글쓰기와 미술사 서술을 고민한다. 이미지의 발생과 전시의 경험을 모색한다. 「전시

경험의 시세: 낙차를 견주기, Exhibition of

Exhibition of Exhibition」(크리틱칼, 2018), 「망각의 요구」(계간시청각, 2018), 「병에 ‘대하여’ 말하는 이미지」 (SEMINAR, 2020) 등을

쓰고, 전시 《내 눈이 가늘어진다》 (합정지구, 2019)를 협력 기획, 《동물성

루프》 (공-원, 2019)를 공동

기획했다.

책 속에서

지금의 글쓰기는 «동물성 루프»로부터 출발한다. 그러나 나는 전시 이전과 이후를 다시 엮으려 한다. 그리고 전시와 퍼포먼스 담론의 영역을 넘어서는 데로부터 이야기의 물꼬를 튼다. 여기서 굳이 선별된 ‘퍼포먼스’라는 장르, 시간–기반 예술의 매체 특정적 정황은 주변적으로만 다뤄질 뿐 이 글의 논점에 해당하지 않는다. 앞서 서술된 모든 문장에서 ‘퍼포먼스’를 지우고 그 자리를 다른 것으로 채워도 질문은 유효하다.

그러니까 과거의, 이미 존재했던(혹은 이미 끝난), 지금은 ‘살아 있지 않은’ 이미지를 보는 경험에 대해 말해보자. 이 글은 어떤 전시의 사후적(posthumous) 작업이자, 동시에 어떤 종류의 사후성(after-life)과 관계하는 이미지의 발생을 다룬다. 이를 위해 이미지가 기록과 언어를 선회하여 발생하는 지점을 파편적으로 접근한다. 그리고 ‘이미지’ 경험, 그 시각적(visual) 경험이 ‘무엇의 효과’로 서술되기보다 그 자체의 힘을 마련하는 지점에 주목하고자 한다. 이어지는 글은 다음의 질문에 대한 답을 시도한다. 과거 · 죽음 · 역사에 귀속하는 것은 어떻게 현재의 이미지로서 발생하고 감각되는가? (8페이지)마리나 아브라모비치가 작가 자신의 이전 퍼포먼스 및 다른 역사적 퍼포먼스를 재연한 ‹Seven Easy Pieces›(2005)에서, 퍼포먼스 도큐멘테이션은 과거의 ‘그’ 퍼포먼스의 유일한 힌트가 됨으로써 실황 공연의 보충물이 아닌 다른 위상을 점한다. 도큐멘테이션은 실제 ‘그’ 퍼포먼스가 어떤 물리적 조건 안에서 행해졌는지 알려주는 여타의 정보가 극히 제한된 경우—이를 테면, 남은 ‘정보’는 사진 한 장이 전부인 발리 엑스포트의 ‹Action Pants: Genital Panic›(1969)—에 오로지 이미지로써 다른 정황을 상상하고 독해하며 재설정하도록 만든다. 결국, 아브라모비치가 ‘재연’과 ‘재현’의 문법으로 과거의 퍼포먼스를 수행한 ‹Seven Easy Pieces›는 실황 공연의 유동적인 상태와, 과거 작품을 재맥락화하면서 그 나름의 고정된 구조를 갖추게 된다. 이에 대해 유동적인 것과 구조적인 것의 이중적—양립 불가능한(incompatible)—상황을 지적할 수 있다.16 여기서 도큐멘테이션은 과연 퍼포먼스가 특정한 시점에만 존재하는, 휘발되고 한시적인, 유동적인(mobilized) 특성을 갖는다고 말할 수 있는지를 역설적으로 묻는다. (25페이지)

↧

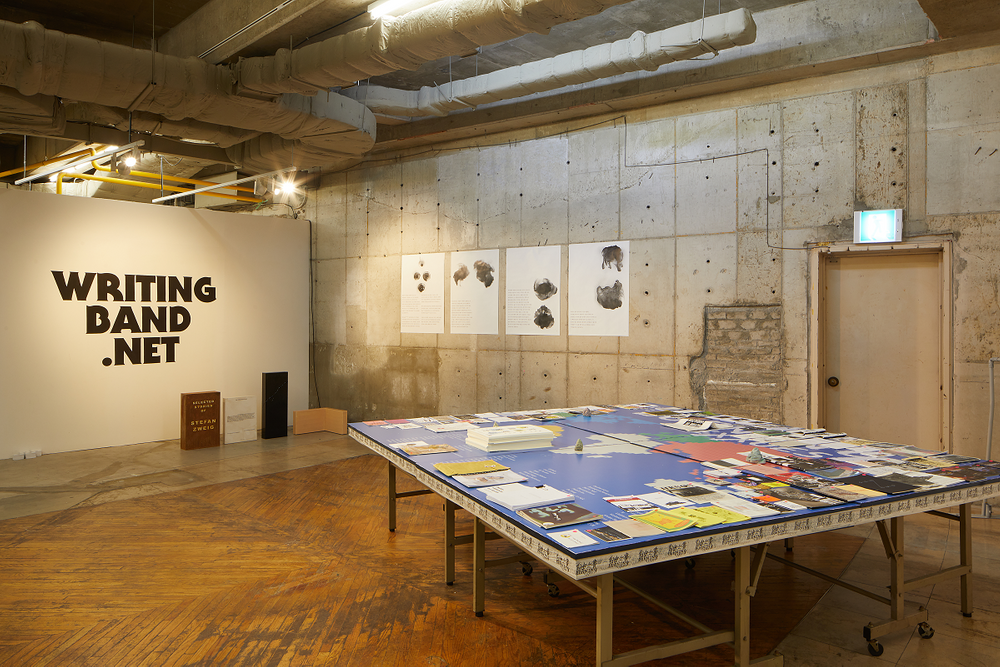

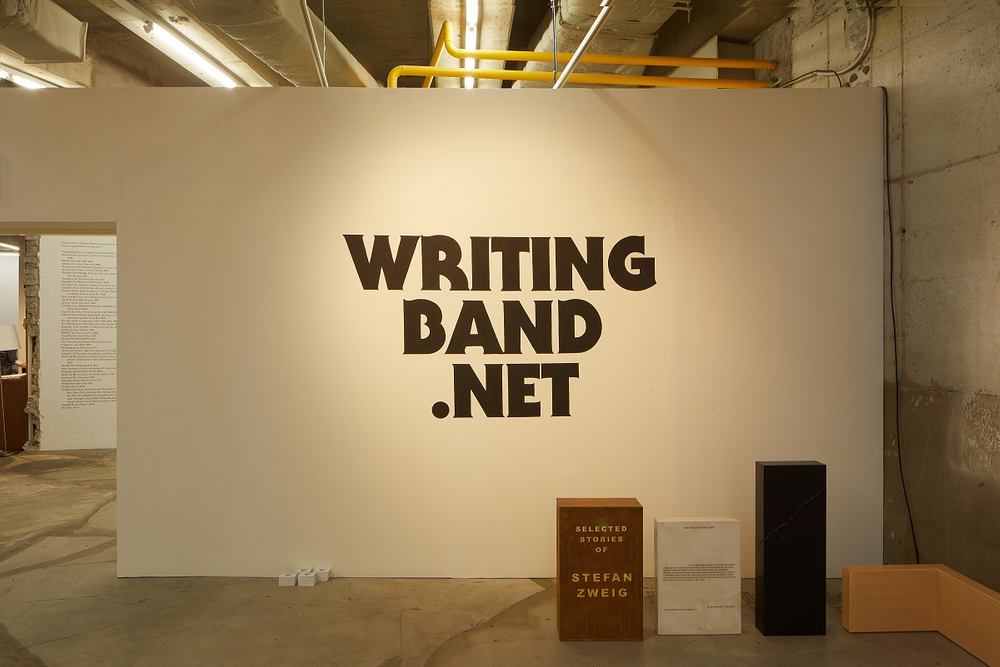

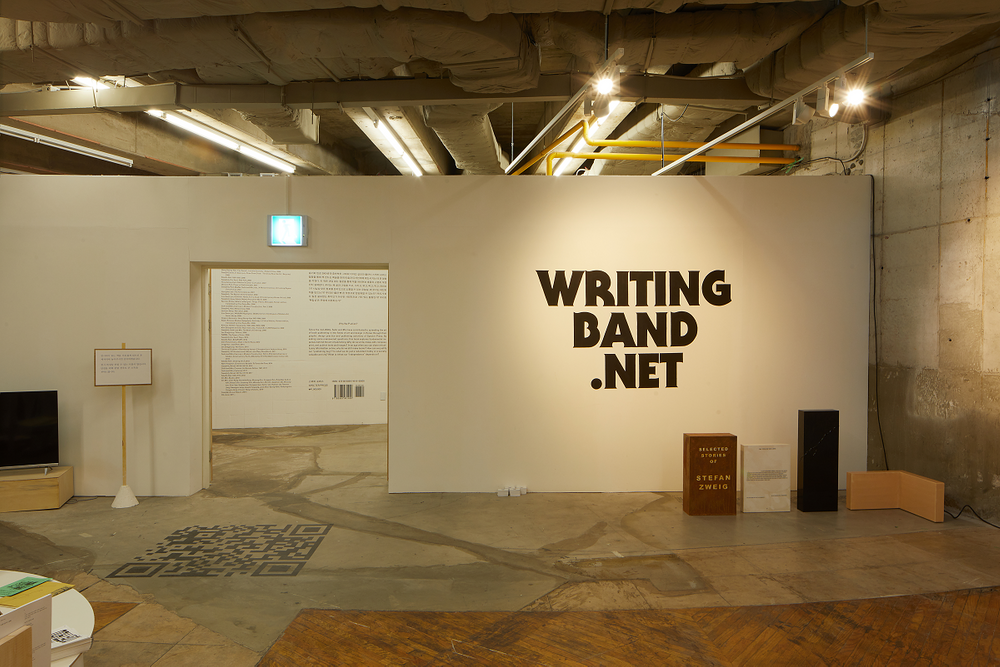

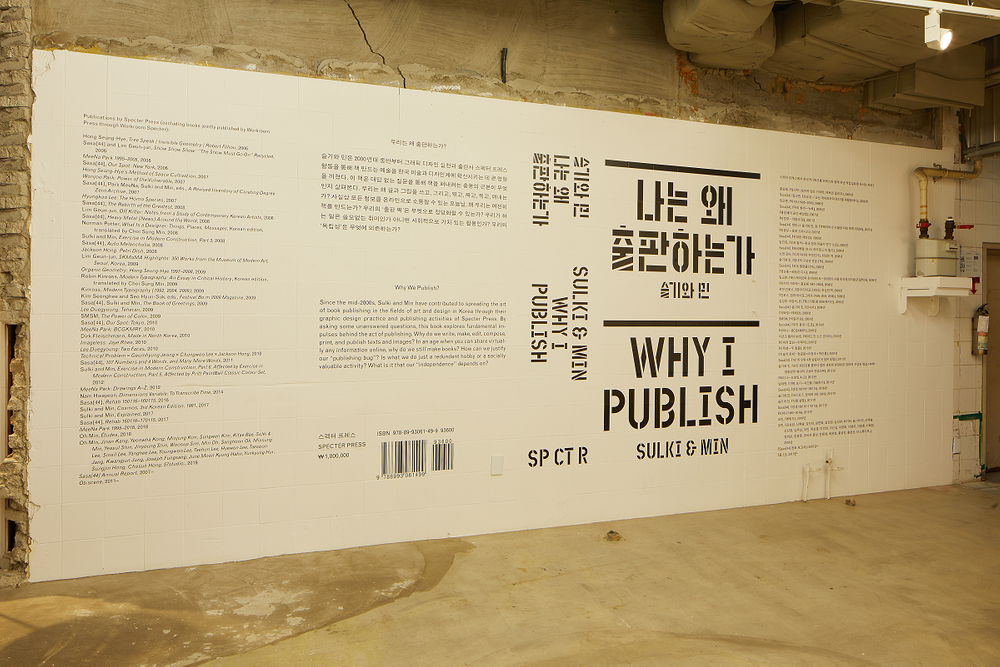

Publishing as method exhibition 방법으로서의 출판 전시

Publishing as method Exhibition 방법으로서의 출판 전시

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

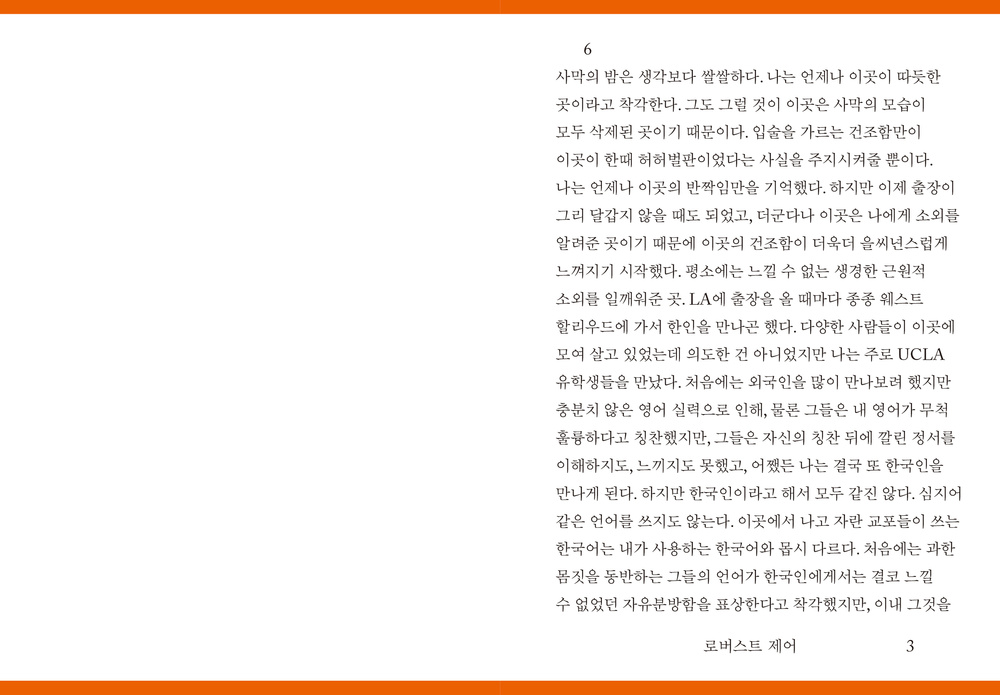

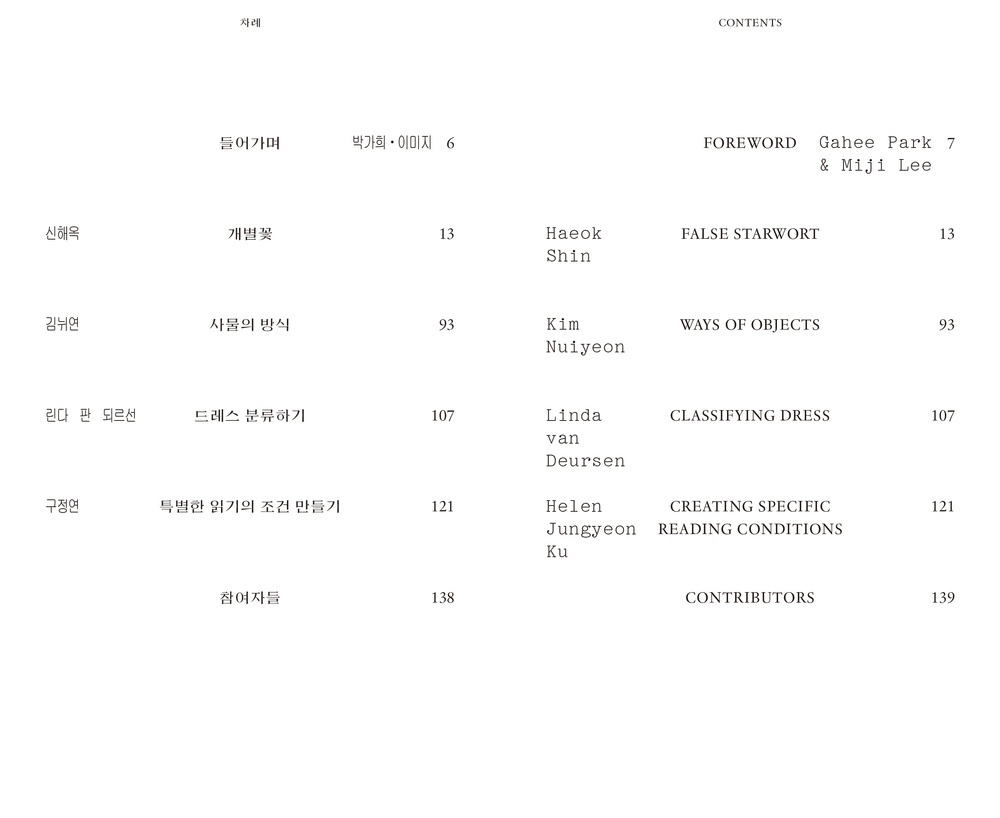

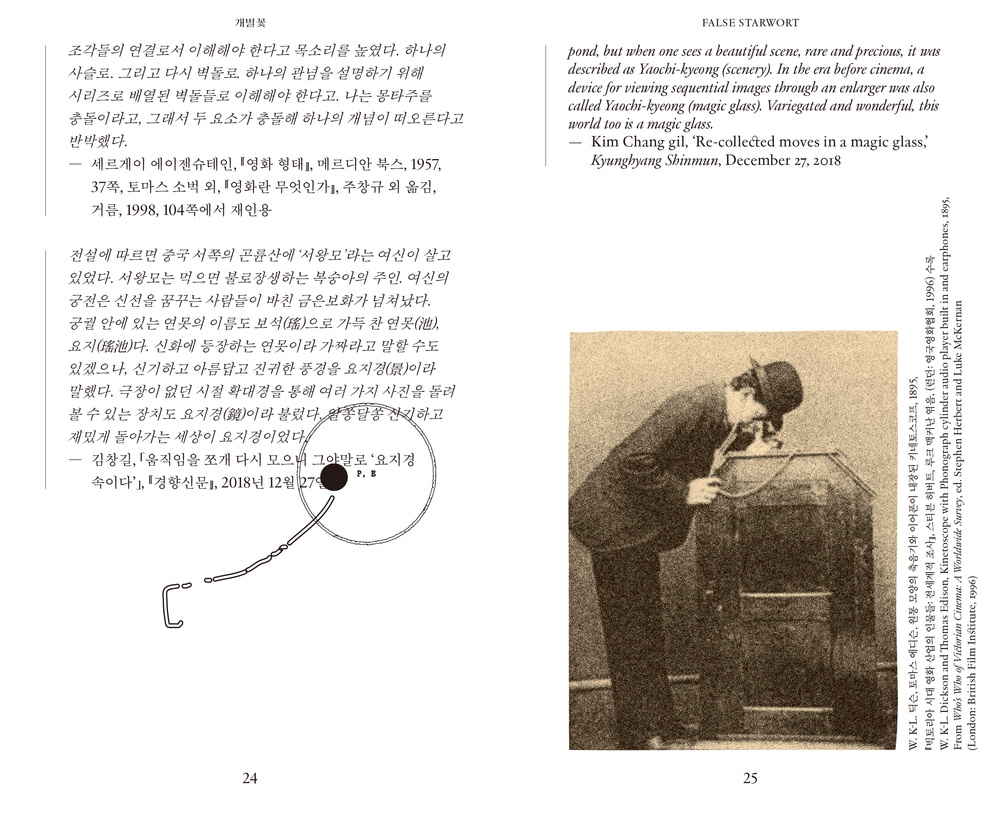

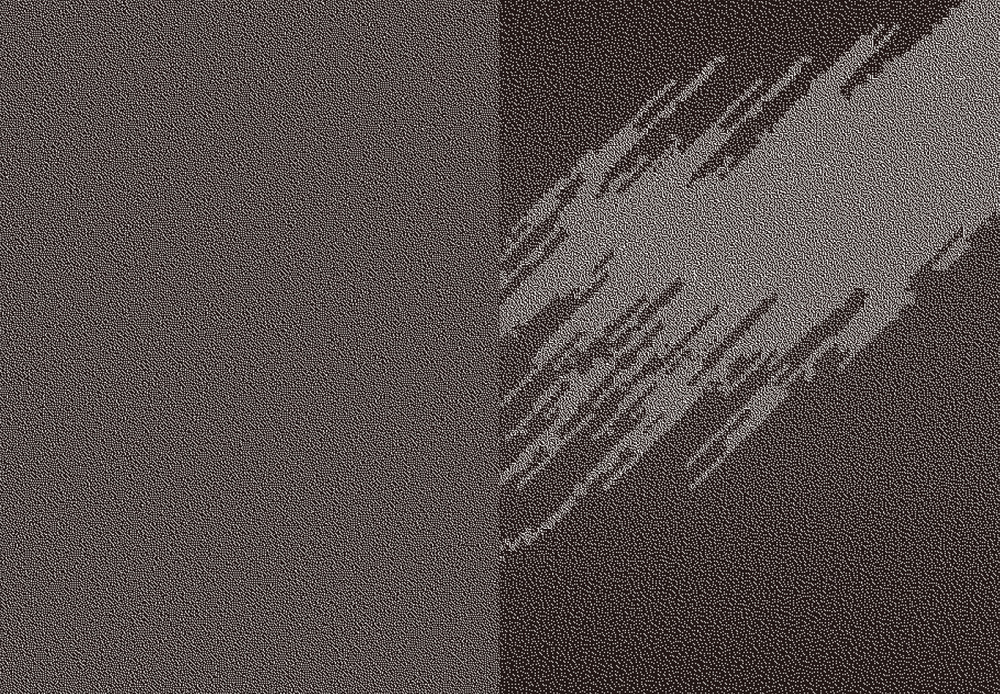

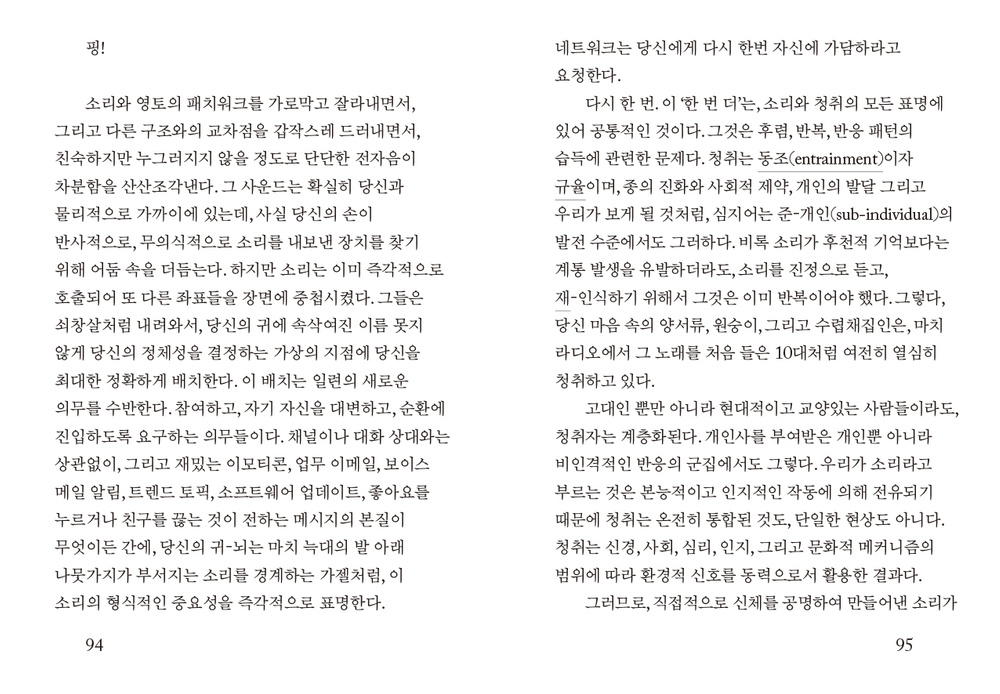

![]() 사진: 김연제 Photo: Kim Yonje

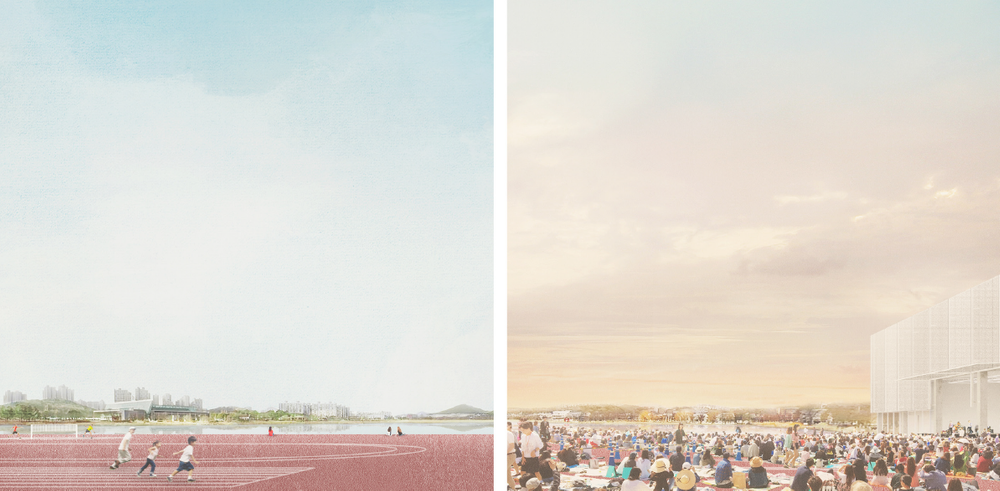

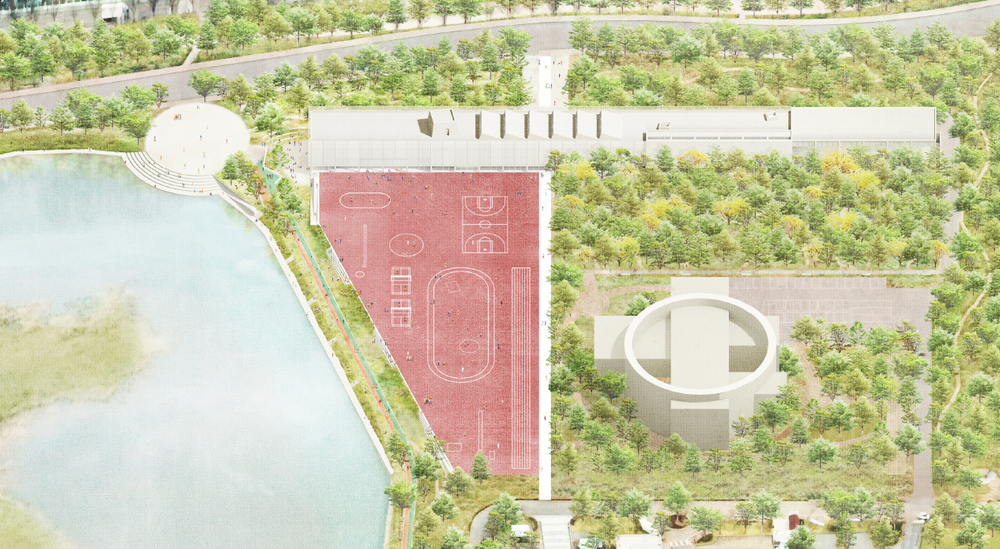

아트선재센터 1층 프로젝트 스페이스

2020년 10월 30일~12월 20일

오후 12시~7시 (월요일 휴관)

Art Sonje Center 1F Project Space

Oct. 30–Dec. 20, 2020

12 pm–7 pm (Closed on Mondays)

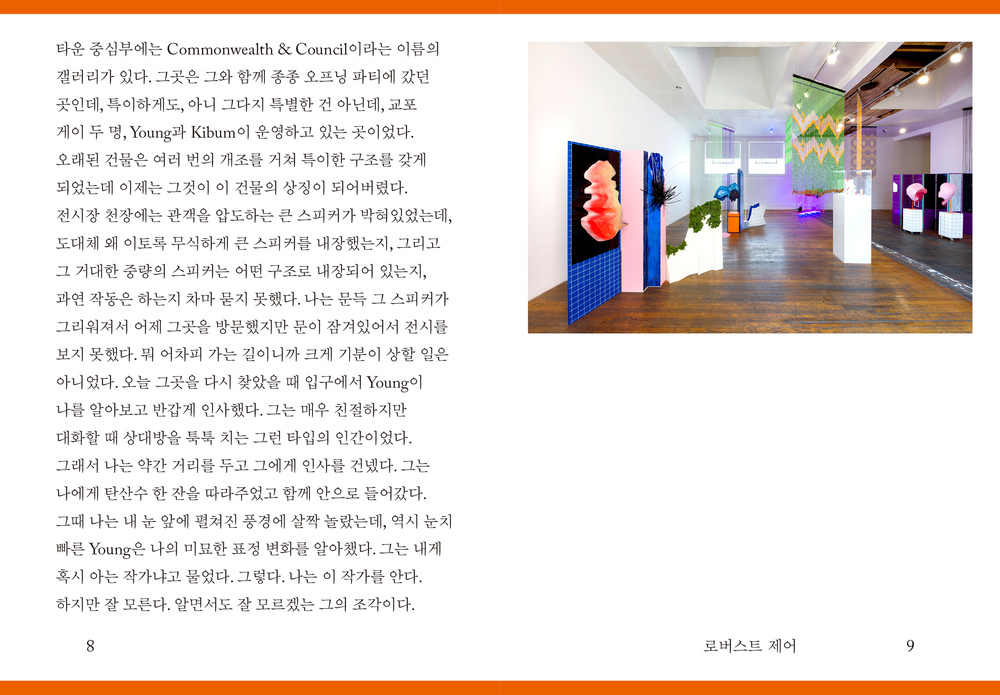

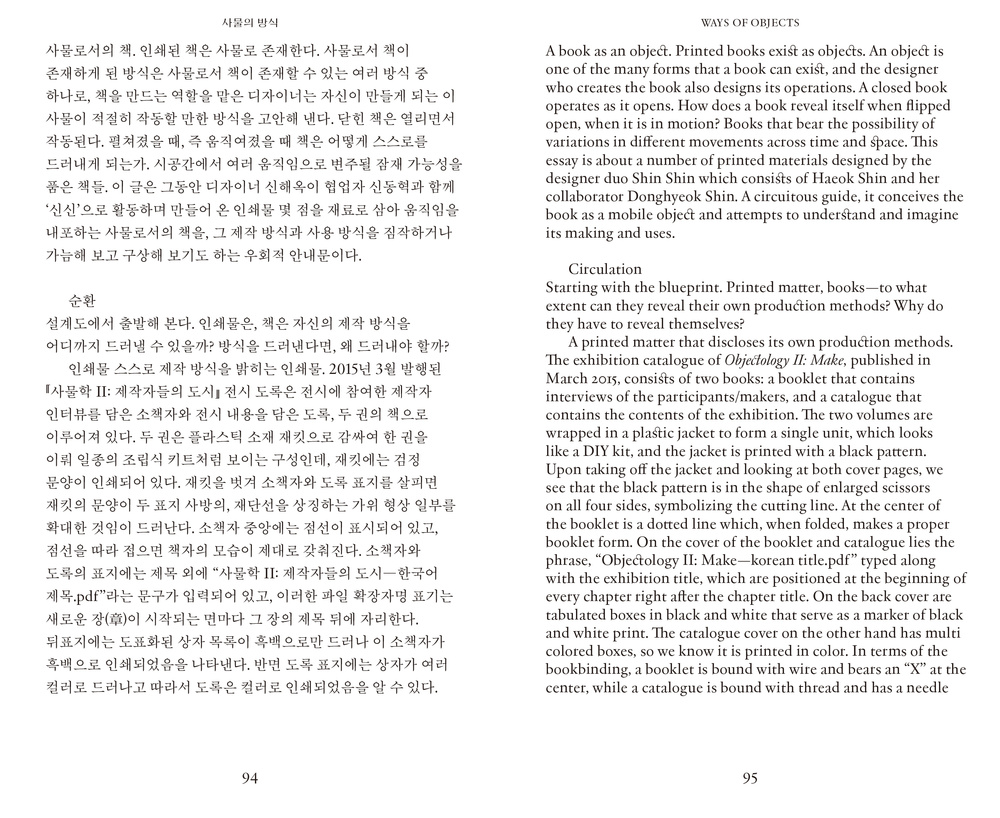

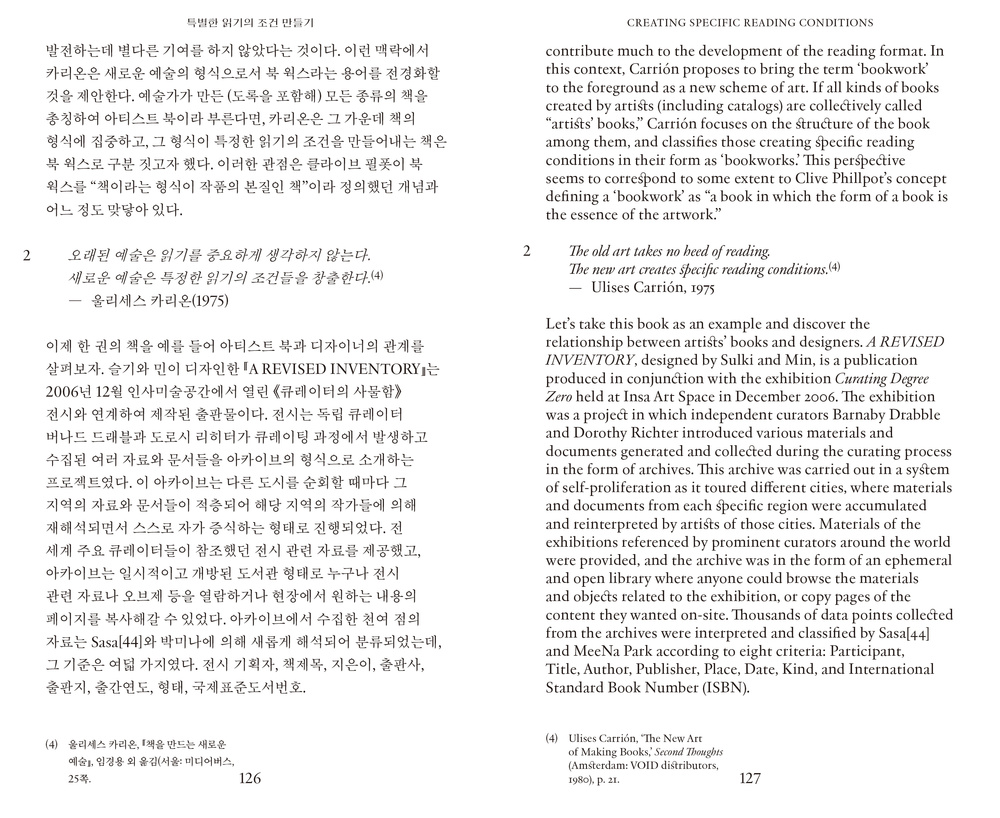

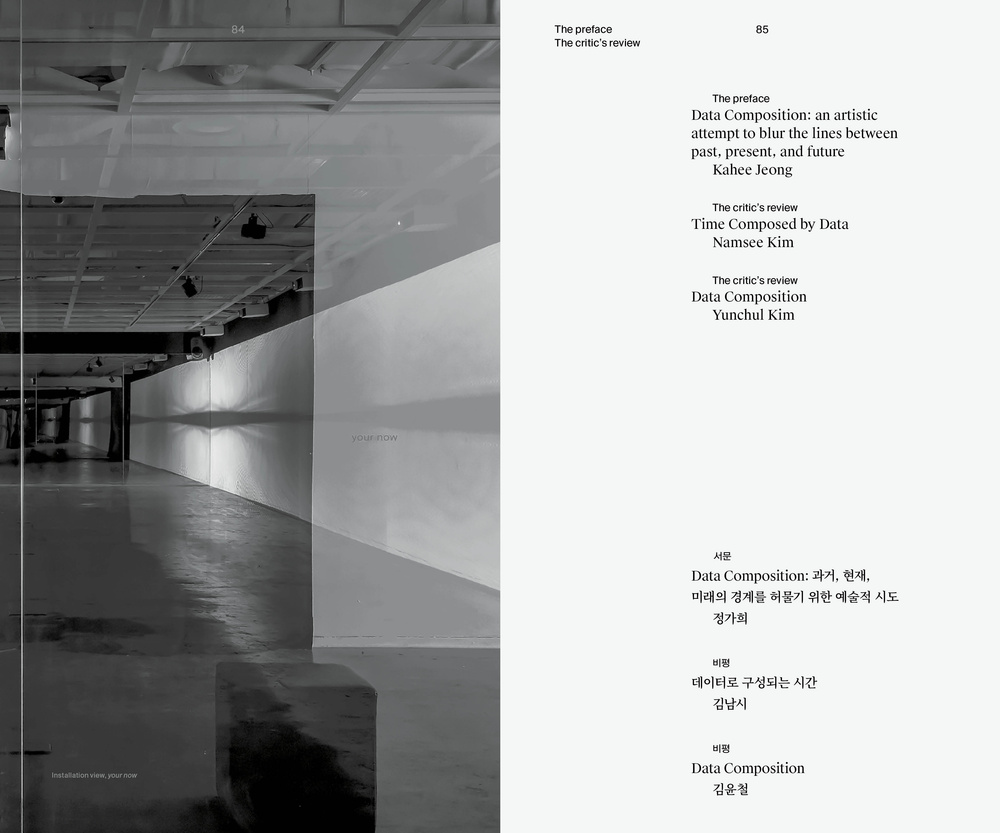

《방법으로서의 출판》은 오늘날 예술 출판, 특히 아시아에서 활동하는 소규모 출판 단위들의 실천을 다룬다. 최근 몇 년간 아시아의 주요 도시에서 예술가와 기획자, 컬렉티브를 중심으로 자신의 활동을 매개하는 방식으로서 출판 실천이 늘어나면서, 이런 결과물을 생산하고 유통하는 움직임도 활발해지고 있다. 우리는 이런 문화를 개별적이고 독립적인 현상으로 바라보기보다 역사적이고 지역적인 맥락 안에 배치하고 함께 읽어 내려고 한다. 이를 위해 한국을 비롯해 중국, 홍콩, 중동 지역에서 활동하는 여덟 명의 작가/팀이 전시에 초대된다. 이들은 전통적인 의미의 출판 전문가나 아티스트 북 작가는 아니다. 대신 그래픽 디자이너, 웹, 영상, 사운드 작가, 큐레이터, 인포숍 등으로, 지금 우리가 마주하는 이런 문화의 조건을 형성하고 이를 연결하는 역할을 한다. 이들이 느슨하게 공유하는 태도와 감각은 소규모 출판이 무엇인가라는 질문에 직접적인 답을 주기보다 ‘ 방법’ 으로서 출판에 접근하고 이를 활용할 계기를 제공한다.

전시 작품과 함께 ‘아시아 예술 출판 디렉터리’ 공간에는 아시아 전역에서 활동하는 40여 개의 출판 이니셔티브들의 책과 문서가 소개된다. 아시아 16여 개 도시에서 활동하는 출판 컬렉티브를 비롯해 서점, 아트 북 페어, 아카이브, 아티스트 런 스페이스, 연구자 등으로, 우리는 이들의 활동을 통해 아시아 소규모 예술 출판의 지형을 상상해 볼 수 있다. 활동에 대한 자세한 설명과 지역적인 상황은 12월 발행 예정인 『방법으로서의 출판』(미디어버스·오노마토피 공동 발행)을 통해서 확인할 수 있을 것이다.

Publishing as Method addresses art publishing today, in particular, the practice of small-scale publishing in Asia. As the practice of small-scale publishing has increased among artists, curators, and collectives as a method of mediating their practices in the major cities in Asia over the past couple of years, activities related to producing their output and circulating it have been stimulated. Instead of looking at the culture surrounding small-scale publishing as an individual and independent phenomenon, we attempt to integrate it into its historical and local contexts. To do so, we invited eight artists / teams, who practice in China, Hong Kong, South Korea, and the Middle East. They are neither publishing experts in the traditional meaning of the term, nor writers of artist books. Instead, they are graphic designers; artists using web, video, or sound; curators; infoshop, etc.—those who form and connect the conditions of culture as we encounter it today. Their loosely shared attitudes and sensibilities, while not offering a direct answer to the question “What is small-scale publishing?,” offer an opportunity to approach and utilize publishing as a “method.”

Along with the works, “Asia Art Publishing Directory” introduces books and documents by about forty publishing initiatives active all over Asia. They are publishing collectives practicing in sixteen cities in Asia, bookshops, art book fairs, archives, artist-run spaces, researchers, and so on. Through their activities, we can imagine the terrain of small-scale publishing in Asia. More detailed information about their practice and their local context is available in the interviews included in the research publication.

thebooksociety.org/publishing-as-method

참여 작가

Participating Artists

라이팅 밴드, 류한길, 민구홍 매뉴팩처링, 슬기와 민, 윤지원, 진 쿱, 카이파 타, 후팡

Hu Fang, Kayfa ta, Min Guhong Manufacturing, Ryu Hankil, Sulki & Min, Writing Band, Yoon Jeewon, ZINE COOP

기획

Curated by

임경용

Lim Kyung yong

공동 연구

Research Collaboration

미디어버스(구정연), 현시원

Hyun Seewon, mediabus (Helen Jungyeon Ku)

그래픽 디자인

Graphic Design

슬기와 민

Sulki & Min

전시 디자인

Exhibition Design

구재회

Jaehoi Koo

제작 진행

Production Management

심규선

Shim Kyusun

웹 디자인

Website

민구홍 매뉴팩처링

Min Guhong Manufacturing

공동 주최

Organized by

아트선재센터, 더 북 소사이어티

Art Sonje Center, The Book Society

후원

Supported by

한국문화예술위원회, 예술경영지원센터

Arts Council Korea, Korea Arts Management Service

참여작품

라이팅 밴드

Writing Band

〈라이팅 밴드 2020〉, 2020년

Writing Band 2020, 2020웹사이트, 가변 크기, 혼합 설치Website, variable size, mixed media참여자: 박선호, 서재웅, 심규선, 최하늘, 김형재, 홍은주, 현시원 외Participants: Park Sunho, Seo Jaewoong, Shim Kyusun, Choi Hanyel, Hong Eun-joo, Kim Hyung-jae, Hyun Seewon and others

writingband.net/2020라이팅 밴드는 그래픽 디자이너 홍은주, 김형재와 시청각 랩 디렉터 현시원의 온라인 프로젝트로 올림픽을 따라 4 년마다 제작된다. 라이팅 밴드는 글쓰기 행위를 출발점에 두고 협업, 아카이브와 수행성의 문제를 제시한다. 현재까지 국립현대미술관 과천관을 공간 삼아 〈 퍼포먼스로서의 글쓰기〉 (2012년)와 〈전시 사진 아카이브〉(2016 년)를 다뤘다. 이번 전시에서는 서울의 책 공간 더 북 소사이어티를 시작점이자 연구 대상으로 삼는다. 이들은 2010년에 설립된 더 북 소사이어티 활동의 핵심에 ‘ 말과 글’이 있다고 보고 이를 글, 조각, 이미지의 형태로 제작한다. 전시장 벽면에는 라이팅 밴드의 웹 주소가 적혀 있으며 , 공간 곳곳에는 참여자들이 쓴 글의 도판이자 이들의 실물 작업이 배치된다.Writing Band is an online-media project. Hyun Seewon, director of AVP Lab, and Hong Eun-joo and Kim Hyung-jae, graphic designers, deals with issues of collaboration, archives and performance with various participants. Writing Band was based on writing as a performance (2012) and archive of “installation views” (2016) at the Gwacheon National Museum of Modern and Contemporary Art. Writing Band is produced every four years according to the Olympics. In the exhibition, Writing Band covers the Book Society, Seoul, a space founded in 2010. They see “words and speeches” at the core of its activities and treats them in the form of letters, sculptures and images.

류한길

Ryu Hankil

〈충격 관리자〉, 2020년

Impact Security, 2020포스터, 70 ×100 cmPosters, 70 ×100 cm포스터 디자인: 심규선Posters designed by Shim Kyusun류한길은 2000년 초반부터 음향의 문제에 집중하고 있다. 음향을 표현의 도구가 아닌 그 자체로 사유의 대상으로 여기며, 음향적 사고를 할 때 어떤 사고 실험이 가능해지는가에 대해 여러 가지 시도를 하고 있다.Ryu Hankil has been focusing on sound related issues since early 2000. He considers sound as an object of thought itself, not a tool of expression, and makes various attempts at what kind of thinking experiments become possible when thinking acoustically.

민구홍 매뉴팩처링

Min Guhong Manufacturing

〈새로운 질서〉, 2020년

〈방법으로서의 출판〉, 2020년

New Order, 2020

Pubilshing as method, 2020

웹사이트, 가변 설치

Website, dimension variable

민구홍 매뉴팩처링은 그래픽 디자인 스튜디오 겸 출판사 워크룸에 기생하는 1 인 회사다. 회사에서는 주업무를 여러 방식으로 회사, 즉 민구홍 매뉴팩처링 자체를 소개하는 일이라 주장하지만, 이는 저술, 번역, 코딩, 디자인 등을 아우르는 ‘넓은 의미의 편집’을 실천하기 위한 헛서사에 가깝다. 출판의 형식을 다루는 이번 전시에서 회사는 웹이라는 매체를 통해 박제된 지면(紙面)을 떠난 콘텐츠(또는 데이터베이스)에 부여할 수 있는 질서와 그 방식을 살피는 한편, 회사의 주업무 또한 어김없이 수행한다. 누군가의 말처럼 ‘민구홍 매뉴팩처링’은 편집자를 비롯해 저술가, 번역가, 프로그래머, 디자이너 등 여러 직함을 지닌 민구홍이 오직 자신의 행복을 위해 자신을 편집한 결과물, 또는 그를 위한 편집 지침일지 모른다.

Min Guhong Manufacturing is a one-man company parasitic on design studio and publisher, workroom. The main job of the company is to introduce the company, Min Guhong Manufacturing itself, but this is more of a futile attempt to practice editing in a broad sense encompassing writing, translation, coding and design. In this exhibition, which deals with the form of publishing, the company examines the order and methods that can be given to characters (or data) that have left a fixed page through the Web, and performs the company’s main tasks without fail.

슬기와 민

Sulki& Min

〈나는 왜 출판하는가〉, 2020년

Why I Publish, 2020벽면에 접착 비닐, 280 × 600 cmPlastic vinyl on the wall, 280 × 600 cm슬기와 민은 2000년대 중반부터 출판과 그래픽 디자인 실천을 통해 책 만드는 예술을 한국 미술과 디자인계에 확산하는 데 큰 영향을 끼쳤다. 이번 전시에서 제시하는 대답 없는 질문을 통해, 그들은 책을 펴내려는 충동의 근본이 무엇인지 살펴보는 한편, 그들이 책의 내용과 형식을 이해하는 시각을 시사한다.Through their publishing and graphic design practice since mid-2000s, Sulki and Min have contributed to spreading the art of book publishing in the fields of art and design in Korea. By asking the unanswered question for this exhibition, they suggest how they understand the form and content of the book, while exploring fundamental impulses behind their act of publishing.

윤지원

Yoon Jeewon

〈북-필름(2020년 전시를 위한 발췌)〉, 2020 년

The Book-Film (Excerpt for the exhibition), 2020

싱글채널 비디오

Single-channel video

작품을 통해 매체와 사회 간의 관계를 연구해온 윤지원은 〈북-필름〉이라는 제목의 장편 다큐멘터리를 만들고 있다. 이 작품에서 그는 미디어로서의 책이 디지털 시대에 어떻게 변화하고 사회와 관계 맺는지에 주목하며 아시아 지역에서 소규모 출판물을 생산하고 유통하는 주체들을 쫓는다. 이번 전시에 소개되는 영상은 완성될 장편 다큐멘터리의 프롤로그로서, 촬영된 분량 중 일부를 전시에 맞춰 편집한 버전이다.

Yoon Jeewon, who has researched the relationship between the media and society through works, is making a full-length documentary film, Book-Film. In this film, he follows some subjects who produce and distribute small publications in Asia, noting how books as media change and relate to society in the digital age. The video introduced in this exhibition is a prologue to a documentary film with some of the footage edited for the exhibition.

진 쿱

ZINE COOP

〈리: 버닝 이슈스〉, 2020년

re: BURNING IXXUES, 2020

테이블, 종이 인쇄물

Tables, printed matters

진 쿱은 진 출판물, 워크숍 및 전시를 수집, 교육하고 기획하는 홍콩의 독립 출판 단체이다. 2019년 6월 이들은 홍콩의 민주화 시위에서 나타난 진 모음인 〈프리덤-하이〉 컬렉션을 만들었다. 이 컬렉션은 이후 전 세계 갤러리와 상점 그리고 도서관에서 전시되었다. 2020년 1월 진 쿱은 홍콩아트북페어에서 후속작인 〈버닝 이슈스〉 컬렉션을 선보였는데, 이것은 홍콩 바깥에서 활동하는 진스터들이 만든 긴급한 사회 문제와 움직임에 대한 작업들을 모은 것이다. 이번 서울 전시를 위해 진 쿱은 격동의 한 해 동안 일어난 모든 일을 고려하여 〈버닝 이슈스〉 컬렉션을 다시 방문하고 재발견할 것이다.

ZINE COOP is an independent publishing collective in Hong Kong that collects, educates and curates zine publications, workshops and exhibitions. In June 2019, the group launched FREEDOM-HI, a collection of zines that emerged around the pro-democracy protests in Hong Kong. The collection was subsequently exhibited in galleries, stores and libraries around the world. For the Hong Kong Art Book Fair in January 2020, ZINE COOP exhibited the follow-up BURNING IXXUES collection, which gathered works from zinesters outside of Hong Kong about their pressing social issues and movements. For this Seoul exhibition, the group will revisit and reinvent BURNING IXXUES in light of all that’s happened during this tumultuous year.

카이파 타(마하 마아문, 알라 유니스)

Kayfa ta (Maha Maamoun and Ala Younis)

〈미로 속을 걷는 법: 카이파 타 연대기〉, 2020년

How to walk through a labyrinth:

A Chronology of Kayfa ta, 2020

잉크젯 인쇄, 출판물, 비디오, 사운드, 661× 300 cm

Inkjet print, publications, videos and sound, 661× 300 cm

카이파 타는 최근 자주 사용되는 매뉴얼(how = kayfa, to = ta) 형식을 활용해 지금 인식되는 요구, 기술과 도구, 사유나 감성에 대응하는 출판 이니셔티브다. 이 책들은 기술적인 것과 성찰적인 것, 일상과 사색적인 것, 교육적인 것과 직관적인 것, 사실적인 것과 허구적인 것 사이 공간에 스스로를 배치한다. 카이파 타는 2012년 마하 마아문과 알라 유니스가 설립했다. 2019년 카이파 타는 단순히 매뉴얼을 출판하는 것에서부터 출판 자체의 행위와 맥락, 출판 산업의 다양한 측면, 개인과 제도적 차원에서 창의적 생산이 어떻게 정의되고 가치 있게 평가되는지 조명하는 일로 작업을 확장시켰다. 전시, 연구, 외부 작업을 통해 카이파 타는 저자성, 독립성, 검열, 그리고 주관적이고 유동적이며 진화하는 주체를 지배적 담론과 가치로부터 구별하는 이동하는 경계선 개념들을 둘러싼 중요한 대화를 촉구한다. 이번 전시에서 이들은 지난 2012년부터 작업한 책과 도구, 전시들을 연대표를 통해 보여 준다.

Kayfa ta is a publishing initiative that uses the popular format of how-to manuals (how = kayfa, to = ta) to respond to some of today’s perceived needs; be they the development of skills, tools, thoughts, or sensibilities. These books situate themselves in the space between the technical and the reflective, the everyday and the speculative, the instructional and the intuitive, the factual and the fictional. Kayfa ta was founded in 2012 by Maha Maamoun and Ala Younis. In 2019, Kayfa ta expanded its work from solely publishing its series of how-to books, to shedding light on the acts and contexts of publishing itself, various aspects of the publishing industry, as well as on how creative production is defined and valued on individual and institutional levels. Through exhibitions, research and commissions, Kayfa ta prompts important conversations around notions of authorship, independence, censorship, and the shifting demarcation lines separating dominant discourses and values from more subjective, fluid and evolving alternatives. This timeline highlights a selection of the books, tools and exhibitions that Kayfa has commissioned since 2012.

후팡

Hu Fang

〈책을 위한 집〉, 2017년

〈명상가들을 위하여〉, 2020년

Home for Books, 2017For the Contemplative Ones, 2020

아프리카 엠보니아 나무, 48 × 48 × 48 cm

African ambila, 48 × 48 × 48 cm

낭독: 심규선

Narration by Shim Kyusun

후팡은 광저우와 베이징에서 활동하는 작가이자 기획자이다. 2002년 비타민 크리에이티브 스페이스를 공동 설립한 후, 전시와 출판 등의 실천을 통해 동시대 중국의 맥락 대안적인 생산 방식을 탐색한다. 이번 전시에서 그는 〈 책을 위한 집〉이라는 책장과 〈 명상가들을 위하여〉라는 시를 선보인다. 책의 본성에 따라 만들어진 책장은 일상 속 책 풍경을 만들어 주는 공간으로, 중국식 정원과의 흥미로운 관계를 반영한다. 팬데믹 시대에 대한 성찰을 담은 시 〈 명상가들을 위하여〉는 우리를 말과 글의 세계로 인도한다.

Hu Fang is a writer and curator working in Guangzhou and Beijing, China. He co-founded the Vitamin Creative Space in 2002 and through various practices to explore an alternative working mode specifically geared to the contemporary Chinese context. In this exhibition, he presents a bookshelf Home for Books and a poem For the Contemplative Ones. Bookshelf, which can be used according to the nature of the book, creates a perfect space for the book, and this space creates the scenery of the book within our daily lives and reflecting an interesting relation with Chinese gardens. For the Contemplative Ones, a contemplation of the pandemic era, guides us through a gateway into the world of words and writing.

아시아 예술 출판 디렉터리

Asia Art Publishing Directory

아시아 전역에서 활동하는 40여 개의 출판 이니셔티브들의 책과 문서가 소개된다. 이들은 출판사를 비롯해 서점, 아카이브, 아티스트 런 스페이스, 컬렉티브, 아트 북 페어, 예술가, 디자인 스튜디오 등 다양한 정체성을 바탕으로 대안적이고 비판적인 지식 생산 및 유통 활동을 보여준다.For this project, we have researched various publishing initiatives in major 16 cities of Asia. Here, about 40 initiatives are engaged in publishing activities with various identities, including publishing house, bookshop, archive, artist-run-space, collective, art book fairs, artist, and design studio. We display some books which they have published in the exhibition. We also interviewed them, which will be included in Publishing as Method (to be published in December 2020 by mediabus and Onomatopee).

사진: 김연제 Photo: Kim Yonje

아트선재센터 1층 프로젝트 스페이스

2020년 10월 30일~12월 20일

오후 12시~7시 (월요일 휴관)

Art Sonje Center 1F Project Space

Oct. 30–Dec. 20, 2020

12 pm–7 pm (Closed on Mondays)

《방법으로서의 출판》은 오늘날 예술 출판, 특히 아시아에서 활동하는 소규모 출판 단위들의 실천을 다룬다. 최근 몇 년간 아시아의 주요 도시에서 예술가와 기획자, 컬렉티브를 중심으로 자신의 활동을 매개하는 방식으로서 출판 실천이 늘어나면서, 이런 결과물을 생산하고 유통하는 움직임도 활발해지고 있다. 우리는 이런 문화를 개별적이고 독립적인 현상으로 바라보기보다 역사적이고 지역적인 맥락 안에 배치하고 함께 읽어 내려고 한다. 이를 위해 한국을 비롯해 중국, 홍콩, 중동 지역에서 활동하는 여덟 명의 작가/팀이 전시에 초대된다. 이들은 전통적인 의미의 출판 전문가나 아티스트 북 작가는 아니다. 대신 그래픽 디자이너, 웹, 영상, 사운드 작가, 큐레이터, 인포숍 등으로, 지금 우리가 마주하는 이런 문화의 조건을 형성하고 이를 연결하는 역할을 한다. 이들이 느슨하게 공유하는 태도와 감각은 소규모 출판이 무엇인가라는 질문에 직접적인 답을 주기보다 ‘ 방법’ 으로서 출판에 접근하고 이를 활용할 계기를 제공한다.

전시 작품과 함께 ‘아시아 예술 출판 디렉터리’ 공간에는 아시아 전역에서 활동하는 40여 개의 출판 이니셔티브들의 책과 문서가 소개된다. 아시아 16여 개 도시에서 활동하는 출판 컬렉티브를 비롯해 서점, 아트 북 페어, 아카이브, 아티스트 런 스페이스, 연구자 등으로, 우리는 이들의 활동을 통해 아시아 소규모 예술 출판의 지형을 상상해 볼 수 있다. 활동에 대한 자세한 설명과 지역적인 상황은 12월 발행 예정인 『방법으로서의 출판』(미디어버스·오노마토피 공동 발행)을 통해서 확인할 수 있을 것이다.

Publishing as Method addresses art publishing today, in particular, the practice of small-scale publishing in Asia. As the practice of small-scale publishing has increased among artists, curators, and collectives as a method of mediating their practices in the major cities in Asia over the past couple of years, activities related to producing their output and circulating it have been stimulated. Instead of looking at the culture surrounding small-scale publishing as an individual and independent phenomenon, we attempt to integrate it into its historical and local contexts. To do so, we invited eight artists / teams, who practice in China, Hong Kong, South Korea, and the Middle East. They are neither publishing experts in the traditional meaning of the term, nor writers of artist books. Instead, they are graphic designers; artists using web, video, or sound; curators; infoshop, etc.—those who form and connect the conditions of culture as we encounter it today. Their loosely shared attitudes and sensibilities, while not offering a direct answer to the question “What is small-scale publishing?,” offer an opportunity to approach and utilize publishing as a “method.”

Along with the works, “Asia Art Publishing Directory” introduces books and documents by about forty publishing initiatives active all over Asia. They are publishing collectives practicing in sixteen cities in Asia, bookshops, art book fairs, archives, artist-run spaces, researchers, and so on. Through their activities, we can imagine the terrain of small-scale publishing in Asia. More detailed information about their practice and their local context is available in the interviews included in the research publication.

thebooksociety.org/publishing-as-method

참여 작가

Participating Artists

라이팅 밴드, 류한길, 민구홍 매뉴팩처링, 슬기와 민, 윤지원, 진 쿱, 카이파 타, 후팡

Hu Fang, Kayfa ta, Min Guhong Manufacturing, Ryu Hankil, Sulki & Min, Writing Band, Yoon Jeewon, ZINE COOP

기획

Curated by

임경용

Lim Kyung yong

공동 연구

Research Collaboration

미디어버스(구정연), 현시원

Hyun Seewon, mediabus (Helen Jungyeon Ku)

그래픽 디자인

Graphic Design

슬기와 민

Sulki & Min

전시 디자인

Exhibition Design

구재회

Jaehoi Koo

제작 진행

Production Management

심규선

Shim Kyusun

웹 디자인

Website

민구홍 매뉴팩처링

Min Guhong Manufacturing

공동 주최

Organized by

아트선재센터, 더 북 소사이어티

Art Sonje Center, The Book Society

후원

Supported by

한국문화예술위원회, 예술경영지원센터

Arts Council Korea, Korea Arts Management Service

참여작품

라이팅 밴드

Writing Band

〈라이팅 밴드 2020〉, 2020년

Writing Band 2020, 2020웹사이트, 가변 크기, 혼합 설치Website, variable size, mixed media참여자: 박선호, 서재웅, 심규선, 최하늘, 김형재, 홍은주, 현시원 외Participants: Park Sunho, Seo Jaewoong, Shim Kyusun, Choi Hanyel, Hong Eun-joo, Kim Hyung-jae, Hyun Seewon and others

writingband.net/2020라이팅 밴드는 그래픽 디자이너 홍은주, 김형재와 시청각 랩 디렉터 현시원의 온라인 프로젝트로 올림픽을 따라 4 년마다 제작된다. 라이팅 밴드는 글쓰기 행위를 출발점에 두고 협업, 아카이브와 수행성의 문제를 제시한다. 현재까지 국립현대미술관 과천관을 공간 삼아 〈 퍼포먼스로서의 글쓰기〉 (2012년)와 〈전시 사진 아카이브〉(2016 년)를 다뤘다. 이번 전시에서는 서울의 책 공간 더 북 소사이어티를 시작점이자 연구 대상으로 삼는다. 이들은 2010년에 설립된 더 북 소사이어티 활동의 핵심에 ‘ 말과 글’이 있다고 보고 이를 글, 조각, 이미지의 형태로 제작한다. 전시장 벽면에는 라이팅 밴드의 웹 주소가 적혀 있으며 , 공간 곳곳에는 참여자들이 쓴 글의 도판이자 이들의 실물 작업이 배치된다.Writing Band is an online-media project. Hyun Seewon, director of AVP Lab, and Hong Eun-joo and Kim Hyung-jae, graphic designers, deals with issues of collaboration, archives and performance with various participants. Writing Band was based on writing as a performance (2012) and archive of “installation views” (2016) at the Gwacheon National Museum of Modern and Contemporary Art. Writing Band is produced every four years according to the Olympics. In the exhibition, Writing Band covers the Book Society, Seoul, a space founded in 2010. They see “words and speeches” at the core of its activities and treats them in the form of letters, sculptures and images.

류한길

Ryu Hankil

〈충격 관리자〉, 2020년

Impact Security, 2020포스터, 70 ×100 cmPosters, 70 ×100 cm포스터 디자인: 심규선Posters designed by Shim Kyusun류한길은 2000년 초반부터 음향의 문제에 집중하고 있다. 음향을 표현의 도구가 아닌 그 자체로 사유의 대상으로 여기며, 음향적 사고를 할 때 어떤 사고 실험이 가능해지는가에 대해 여러 가지 시도를 하고 있다.Ryu Hankil has been focusing on sound related issues since early 2000. He considers sound as an object of thought itself, not a tool of expression, and makes various attempts at what kind of thinking experiments become possible when thinking acoustically.

민구홍 매뉴팩처링

Min Guhong Manufacturing

〈새로운 질서〉, 2020년

〈방법으로서의 출판〉, 2020년

New Order, 2020

Pubilshing as method, 2020

웹사이트, 가변 설치

Website, dimension variable

민구홍 매뉴팩처링은 그래픽 디자인 스튜디오 겸 출판사 워크룸에 기생하는 1 인 회사다. 회사에서는 주업무를 여러 방식으로 회사, 즉 민구홍 매뉴팩처링 자체를 소개하는 일이라 주장하지만, 이는 저술, 번역, 코딩, 디자인 등을 아우르는 ‘넓은 의미의 편집’을 실천하기 위한 헛서사에 가깝다. 출판의 형식을 다루는 이번 전시에서 회사는 웹이라는 매체를 통해 박제된 지면(紙面)을 떠난 콘텐츠(또는 데이터베이스)에 부여할 수 있는 질서와 그 방식을 살피는 한편, 회사의 주업무 또한 어김없이 수행한다. 누군가의 말처럼 ‘민구홍 매뉴팩처링’은 편집자를 비롯해 저술가, 번역가, 프로그래머, 디자이너 등 여러 직함을 지닌 민구홍이 오직 자신의 행복을 위해 자신을 편집한 결과물, 또는 그를 위한 편집 지침일지 모른다.

Min Guhong Manufacturing is a one-man company parasitic on design studio and publisher, workroom. The main job of the company is to introduce the company, Min Guhong Manufacturing itself, but this is more of a futile attempt to practice editing in a broad sense encompassing writing, translation, coding and design. In this exhibition, which deals with the form of publishing, the company examines the order and methods that can be given to characters (or data) that have left a fixed page through the Web, and performs the company’s main tasks without fail.

슬기와 민

Sulki& Min

〈나는 왜 출판하는가〉, 2020년

Why I Publish, 2020벽면에 접착 비닐, 280 × 600 cmPlastic vinyl on the wall, 280 × 600 cm슬기와 민은 2000년대 중반부터 출판과 그래픽 디자인 실천을 통해 책 만드는 예술을 한국 미술과 디자인계에 확산하는 데 큰 영향을 끼쳤다. 이번 전시에서 제시하는 대답 없는 질문을 통해, 그들은 책을 펴내려는 충동의 근본이 무엇인지 살펴보는 한편, 그들이 책의 내용과 형식을 이해하는 시각을 시사한다.Through their publishing and graphic design practice since mid-2000s, Sulki and Min have contributed to spreading the art of book publishing in the fields of art and design in Korea. By asking the unanswered question for this exhibition, they suggest how they understand the form and content of the book, while exploring fundamental impulses behind their act of publishing.

윤지원

Yoon Jeewon

〈북-필름(2020년 전시를 위한 발췌)〉, 2020 년

The Book-Film (Excerpt for the exhibition), 2020

싱글채널 비디오

Single-channel video

작품을 통해 매체와 사회 간의 관계를 연구해온 윤지원은 〈북-필름〉이라는 제목의 장편 다큐멘터리를 만들고 있다. 이 작품에서 그는 미디어로서의 책이 디지털 시대에 어떻게 변화하고 사회와 관계 맺는지에 주목하며 아시아 지역에서 소규모 출판물을 생산하고 유통하는 주체들을 쫓는다. 이번 전시에 소개되는 영상은 완성될 장편 다큐멘터리의 프롤로그로서, 촬영된 분량 중 일부를 전시에 맞춰 편집한 버전이다.

Yoon Jeewon, who has researched the relationship between the media and society through works, is making a full-length documentary film, Book-Film. In this film, he follows some subjects who produce and distribute small publications in Asia, noting how books as media change and relate to society in the digital age. The video introduced in this exhibition is a prologue to a documentary film with some of the footage edited for the exhibition.

진 쿱

ZINE COOP

〈리: 버닝 이슈스〉, 2020년

re: BURNING IXXUES, 2020

테이블, 종이 인쇄물

Tables, printed matters

진 쿱은 진 출판물, 워크숍 및 전시를 수집, 교육하고 기획하는 홍콩의 독립 출판 단체이다. 2019년 6월 이들은 홍콩의 민주화 시위에서 나타난 진 모음인 〈프리덤-하이〉 컬렉션을 만들었다. 이 컬렉션은 이후 전 세계 갤러리와 상점 그리고 도서관에서 전시되었다. 2020년 1월 진 쿱은 홍콩아트북페어에서 후속작인 〈버닝 이슈스〉 컬렉션을 선보였는데, 이것은 홍콩 바깥에서 활동하는 진스터들이 만든 긴급한 사회 문제와 움직임에 대한 작업들을 모은 것이다. 이번 서울 전시를 위해 진 쿱은 격동의 한 해 동안 일어난 모든 일을 고려하여 〈버닝 이슈스〉 컬렉션을 다시 방문하고 재발견할 것이다.

ZINE COOP is an independent publishing collective in Hong Kong that collects, educates and curates zine publications, workshops and exhibitions. In June 2019, the group launched FREEDOM-HI, a collection of zines that emerged around the pro-democracy protests in Hong Kong. The collection was subsequently exhibited in galleries, stores and libraries around the world. For the Hong Kong Art Book Fair in January 2020, ZINE COOP exhibited the follow-up BURNING IXXUES collection, which gathered works from zinesters outside of Hong Kong about their pressing social issues and movements. For this Seoul exhibition, the group will revisit and reinvent BURNING IXXUES in light of all that’s happened during this tumultuous year.

카이파 타(마하 마아문, 알라 유니스)

Kayfa ta (Maha Maamoun and Ala Younis)

〈미로 속을 걷는 법: 카이파 타 연대기〉, 2020년

How to walk through a labyrinth:

A Chronology of Kayfa ta, 2020

잉크젯 인쇄, 출판물, 비디오, 사운드, 661× 300 cm

Inkjet print, publications, videos and sound, 661× 300 cm

카이파 타는 최근 자주 사용되는 매뉴얼(how = kayfa, to = ta) 형식을 활용해 지금 인식되는 요구, 기술과 도구, 사유나 감성에 대응하는 출판 이니셔티브다. 이 책들은 기술적인 것과 성찰적인 것, 일상과 사색적인 것, 교육적인 것과 직관적인 것, 사실적인 것과 허구적인 것 사이 공간에 스스로를 배치한다. 카이파 타는 2012년 마하 마아문과 알라 유니스가 설립했다. 2019년 카이파 타는 단순히 매뉴얼을 출판하는 것에서부터 출판 자체의 행위와 맥락, 출판 산업의 다양한 측면, 개인과 제도적 차원에서 창의적 생산이 어떻게 정의되고 가치 있게 평가되는지 조명하는 일로 작업을 확장시켰다. 전시, 연구, 외부 작업을 통해 카이파 타는 저자성, 독립성, 검열, 그리고 주관적이고 유동적이며 진화하는 주체를 지배적 담론과 가치로부터 구별하는 이동하는 경계선 개념들을 둘러싼 중요한 대화를 촉구한다. 이번 전시에서 이들은 지난 2012년부터 작업한 책과 도구, 전시들을 연대표를 통해 보여 준다.

Kayfa ta is a publishing initiative that uses the popular format of how-to manuals (how = kayfa, to = ta) to respond to some of today’s perceived needs; be they the development of skills, tools, thoughts, or sensibilities. These books situate themselves in the space between the technical and the reflective, the everyday and the speculative, the instructional and the intuitive, the factual and the fictional. Kayfa ta was founded in 2012 by Maha Maamoun and Ala Younis. In 2019, Kayfa ta expanded its work from solely publishing its series of how-to books, to shedding light on the acts and contexts of publishing itself, various aspects of the publishing industry, as well as on how creative production is defined and valued on individual and institutional levels. Through exhibitions, research and commissions, Kayfa ta prompts important conversations around notions of authorship, independence, censorship, and the shifting demarcation lines separating dominant discourses and values from more subjective, fluid and evolving alternatives. This timeline highlights a selection of the books, tools and exhibitions that Kayfa has commissioned since 2012.

후팡

Hu Fang

〈책을 위한 집〉, 2017년

〈명상가들을 위하여〉, 2020년

Home for Books, 2017For the Contemplative Ones, 2020

아프리카 엠보니아 나무, 48 × 48 × 48 cm

African ambila, 48 × 48 × 48 cm

낭독: 심규선

Narration by Shim Kyusun

후팡은 광저우와 베이징에서 활동하는 작가이자 기획자이다. 2002년 비타민 크리에이티브 스페이스를 공동 설립한 후, 전시와 출판 등의 실천을 통해 동시대 중국의 맥락 대안적인 생산 방식을 탐색한다. 이번 전시에서 그는 〈 책을 위한 집〉이라는 책장과 〈 명상가들을 위하여〉라는 시를 선보인다. 책의 본성에 따라 만들어진 책장은 일상 속 책 풍경을 만들어 주는 공간으로, 중국식 정원과의 흥미로운 관계를 반영한다. 팬데믹 시대에 대한 성찰을 담은 시 〈 명상가들을 위하여〉는 우리를 말과 글의 세계로 인도한다.

Hu Fang is a writer and curator working in Guangzhou and Beijing, China. He co-founded the Vitamin Creative Space in 2002 and through various practices to explore an alternative working mode specifically geared to the contemporary Chinese context. In this exhibition, he presents a bookshelf Home for Books and a poem For the Contemplative Ones. Bookshelf, which can be used according to the nature of the book, creates a perfect space for the book, and this space creates the scenery of the book within our daily lives and reflecting an interesting relation with Chinese gardens. For the Contemplative Ones, a contemplation of the pandemic era, guides us through a gateway into the world of words and writing.

아시아 예술 출판 디렉터리

Asia Art Publishing Directory

아시아 전역에서 활동하는 40여 개의 출판 이니셔티브들의 책과 문서가 소개된다. 이들은 출판사를 비롯해 서점, 아카이브, 아티스트 런 스페이스, 컬렉티브, 아트 북 페어, 예술가, 디자인 스튜디오 등 다양한 정체성을 바탕으로 대안적이고 비판적인 지식 생산 및 유통 활동을 보여준다.For this project, we have researched various publishing initiatives in major 16 cities of Asia. Here, about 40 initiatives are engaged in publishing activities with various identities, including publishing house, bookshop, archive, artist-run-space, collective, art book fairs, artist, and design studio. We display some books which they have published in the exhibition. We also interviewed them, which will be included in Publishing as Method (to be published in December 2020 by mediabus and Onomatopee).

사진: 김연제 Photo: Kim Yonje

아트선재센터 1층 프로젝트 스페이스

2020년 10월 30일~12월 20일

오후 12시~7시 (월요일 휴관)

Art Sonje Center 1F Project Space

Oct. 30–Dec. 20, 2020

12 pm–7 pm (Closed on Mondays)

《방법으로서의 출판》은 오늘날 예술 출판, 특히 아시아에서 활동하는 소규모 출판 단위들의 실천을 다룬다. 최근 몇 년간 아시아의 주요 도시에서 예술가와 기획자, 컬렉티브를 중심으로 자신의 활동을 매개하는 방식으로서 출판 실천이 늘어나면서, 이런 결과물을 생산하고 유통하는 움직임도 활발해지고 있다. 우리는 이런 문화를 개별적이고 독립적인 현상으로 바라보기보다 역사적이고 지역적인 맥락 안에 배치하고 함께 읽어 내려고 한다. 이를 위해 한국을 비롯해 중국, 홍콩, 중동 지역에서 활동하는 여덟 명의 작가/팀이 전시에 초대된다. 이들은 전통적인 의미의 출판 전문가나 아티스트 북 작가는 아니다. 대신 그래픽 디자이너, 웹, 영상, 사운드 작가, 큐레이터, 인포숍 등으로, 지금 우리가 마주하는 이런 문화의 조건을 형성하고 이를 연결하는 역할을 한다. 이들이 느슨하게 공유하는 태도와 감각은 소규모 출판이 무엇인가라는 질문에 직접적인 답을 주기보다 ‘ 방법’ 으로서 출판에 접근하고 이를 활용할 계기를 제공한다.

전시 작품과 함께 ‘아시아 예술 출판 디렉터리’ 공간에는 아시아 전역에서 활동하는 40여 개의 출판 이니셔티브들의 책과 문서가 소개된다. 아시아 16여 개 도시에서 활동하는 출판 컬렉티브를 비롯해 서점, 아트 북 페어, 아카이브, 아티스트 런 스페이스, 연구자 등으로, 우리는 이들의 활동을 통해 아시아 소규모 예술 출판의 지형을 상상해 볼 수 있다. 활동에 대한 자세한 설명과 지역적인 상황은 12월 발행 예정인 『방법으로서의 출판』(미디어버스·오노마토피 공동 발행)을 통해서 확인할 수 있을 것이다.